- 1.02 MB

- 35页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档由网友投稿或网络整理,如有侵权请及时联系我们处理。

'绪言一、工程概况芭蕉园水电站位于资江一级支流渠江新化县境内上游,坝址位于新化县天门乡大山村渠江与镇溪江汇合处下游200m,坝址中心径纬度座标为:东径110°54′49″,北纬27°51′39″。坝址距渠江发源地干流全长38km,至新化县城80km。坝址至镇溪江不通公路,交通较为不便。水电站站址位于天门乡林场村的芭蕉园,距离新化县城约90km。本工程为引水式电站,设计正常蓄水位380.5m时,坝高32.0m,相应库容395.77万立方米,装机容量7.5MW。枢纽包括大坝、引水发电隧洞、电站厂房等。其中大坝坝型为小石子砼砌块石双曲拱坝,引水发电隧洞全长5.12km(彭子塘引水隧洞全长3.58km,蛇坪河引水隧洞全长1.54km),隧洞进口位于坝址上游镇溪江的右岸山坡,于林场村的芭蕉园山坡出洞,汇合蛇坪河引水隧洞水流后进入压力前池,通过压力管道进入发电厂房。二、自然地理条件芭蕉园水电站位于资江一级支流渠江新化县境内上游,渠江为资水一级支流,发源于新化县双林乡分水界——茶亭,流经双林、奉家、天门等乡镇,沿途纳入玄溪、小桥江、横南溪、白水溪、蛇坪河等溪河,与镇溪江汇合后,向北流入溆浦县、安化县境内,在安化县渠江口注入资水。流域面积851km2,干流长度98.8km,流域平均坡降6.05‰。渠江支流麻溪流域面积2.67km2,渠江支流横南溪流域面积11.10km2,渠江支流白水溪流域面积4.61km2。渠江流域地处高山区,耕地分散,水田较少,森林茂密,雨量充沛,地表水、地下水丰富。工程区属典型的中亚热带季风气候区,气候温和,降水丰沛、径流丰富。多年平均年降雨量为1613.7mm,多年平均蒸发量为1423.9mm。多年平均风速1.7m/s,最大风速20.0m/s。多年平均气温16.8℃,年极端最高气温40.1℃,最低气温-10.7℃。芭蕉园水电站上游有拟建的平游桥水电站和已建有投产的奉家水电站。三、地勘工作概况2006年8月,娄底市水利水电勘测设计院编制完成了《渠江奉家至县界河段规划报告》,在规划报告编制期间,我院组织技术力量对水库区与坝址区进行了工程地质调绘与区域工程地质问题调查研究工作。受新化县诚源水力发电有限公司委托,娄底市水利水电勘测设计院承担芭蕉园水电站初步设计阶段工程地质勘察工作。2006年8月底,娄底市水利水电勘测设计院主工室编制了《湖南省新化县芭蕉园水电站初步设计阶段地勘工作大纲》,并及时下达了《新化县芭蕉园水电站初步设计阶段地勘任务书》。2006年9月1日,我院组织地质、勘探技术力量及相应的勘探、试验设备进场,历时两个半月,于11月中旬完成野外作业。本阶段的地勘工作是在设计所选定的范围内进行的。在本次地勘工作中充分利用了1997年我院在原坝区(本次设计选定的坝址与原坝址一致)的现

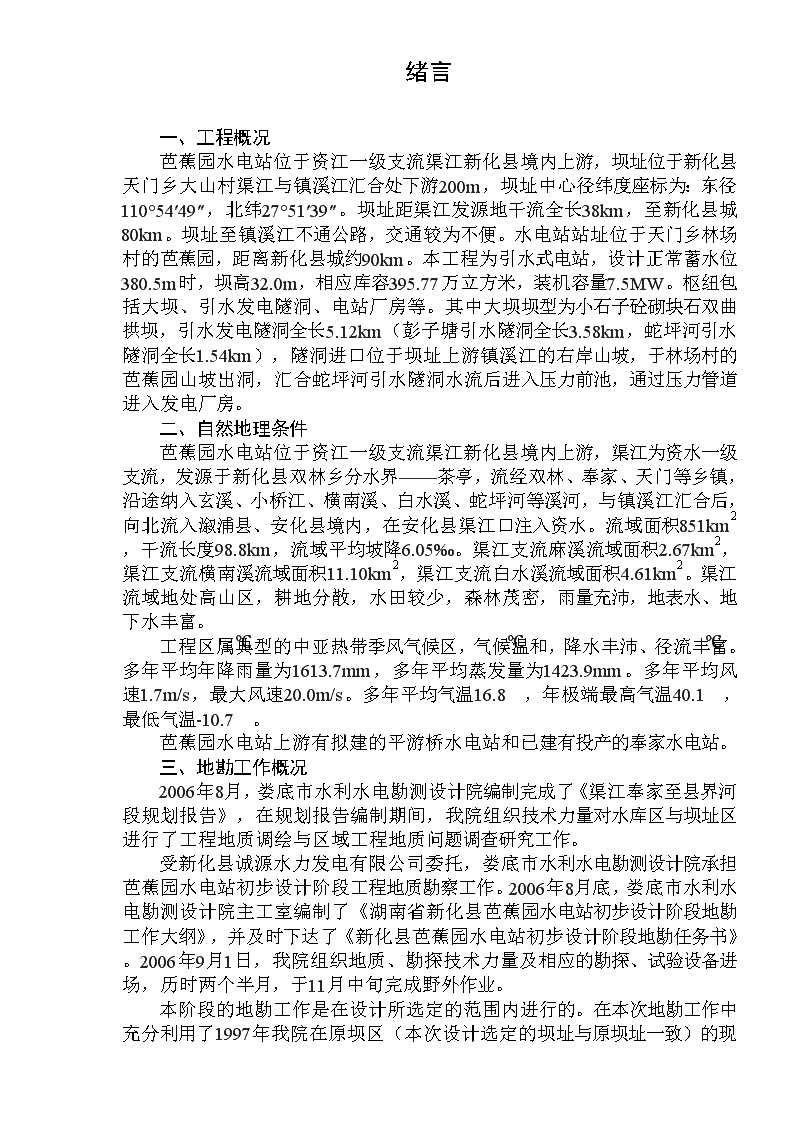

场勘探、试验资料,并对原有平硐重新进行了地质素描,对原有的地质资料进一步进行了野外现场复核,并根据本次勘察的要求进行了补充野外地质调绘和现场勘察。本阶段勘察任务主要为:查明水库区水文地质、工程地质条件,对水库渗漏、库岸稳定、浸没和固体径流等问题做出评价,预测蓄水后可能引起的环境地质问题;查明坝(站)址、输水线路和其他建筑物的工程地质条件并进行评价,为选定坝线、坝型和其它建筑物轴线位置及地基处理方案提供地质资料与建议;对天然建筑材料进行详查。本阶段勘察过程中遵循的规范规程及相关要求:《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-2005)、《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》(SL251-2000)、《水利水电工程坑探规程》(SL166-96)、《水利水电工程钻探规程》(SL291-2003)、《水利水电工程钻孔压水试验规程》(SL311-2003)、《水利水电工程地质测绘规程》(SL299-2004)及相关行业标准、业主要求。本阶段完成的地勘工作详见表1。表1本阶段芭蕉园水电站完成地勘主要工作量统计表序号工作内容单位初步设计阶段11/10000水库区地质调查Km22021/500坝址区地质平面测绘Km20.1531/500坝址区地质剖面测绘Km0.341/500引水隧洞进出口地质平面测绘Km20.1551/2000引水发电隧洞地质剖面调查、测绘Km4.061/500厂区地质平面测绘Km20.0671/500厂区地质剖面测绘Km0.381/500压力管线地质剖面测绘Km0.29槽坑探m358.810收资前期钻孔m/孔741.78/16

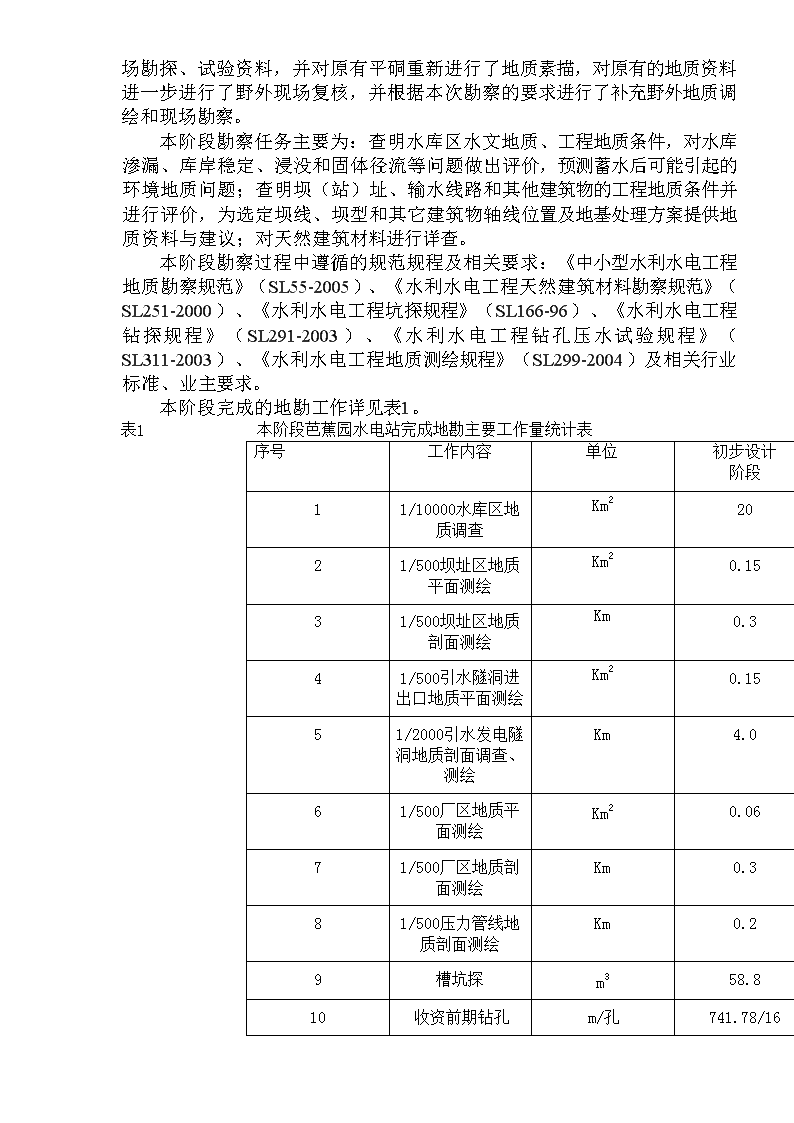

11收资钻孔压水试验资料段2612收资前期水质分析件313前期平硐m/个158.8/614天然建材调查与收集资料组日15第一章水库区工程地质条件及评价第一节水库区工程地质条件一、地形地貌水库区属侵蚀中低山地貌,山岭高程700~1000m,地势北高南低,岸坡陡峻,坡度30°~50°。当水库蓄水至正常高水位380.5m时,渠江回水至平游桥下游约100m,回水长度2.8km;长丰河回水至锡江溪,回水长度2.1km。整个水库呈峡谷型条带状,库区河流弯延曲折,总体走向由南向北。库区河谷大多呈“V”字型,两岸相对高程350m~500m,无低矮垭口分布。水库蓄水至正常高水位时,水面宽度70m~100m。库内冲沟发育,由于地面流水的朔源侵蚀而向源头方向延伸较远,冲沟内有泉水流出;库尾正溪江分布I级阶地,阶面高程425~428m。由于河流的冲刷、侵蚀,水库区河床大部分地段基岩裸露。二、地层岩性库区出露地层:奥陶系下统印渚阜组,宁国组及中、上统和志留系下统上、下段以及第四系松散堆积层。岩性主要为含砾绢云母砂质板岩、浅变质石英细砂岩与板状砂质页岩等,岩层产状320°~350°/NE∠40°~58°。地层由老至新分述如下:1、奥陶系下统(O1)奥陶系(O1):主要岩性为砂岩、页岩、石英砂岩及硅质页岩,厚度20—200m,本系内及与上下地层均为整合接触;——整合——2、奥陶系中上统(O2+3)分布于库区上游接近库尾段,主要为灰绿色浅变质砂岩,底部夹黑色薄层状碳质页岩。总厚度50~200m。——整合——3、志留系下统下段(S11)库区在志留系仅发育下统(S1),为巨厚的类复理石沉积,普遍浅变质。主要岩性为含砾绢云母砂质板岩、浅变质石英砂岩、板状砂质页岩等;与

下伏奥陶系整合接触,区域上与上覆泥盆系跳马涧组(D2t)或半山组呈角度不整合接触关系;该地层为坝址区的主要岩性,总厚度约200m。——整合——4、志留系下统上段(S12)该层主要为砂质板岩夹浅变质细砂岩,层内构造活动强烈,小褶皱较发育。水电站站址区、蛇坪河引水坝址区和引水隧洞穿越区主要地层为该层。——不整合——5、第四系全新统(Q4)第四系全新统零星分布于沿河两岸,主要为残坡积、冲洪积和崩坡积。冲洪积主要分布于河漫滩、边滩及阶地上,岩性以砂卵石、砂土为主。崩坡积主要分布在沿河岸边,以块碎石土为主,局部为大块石堆积,厚度0~2m。残坡积主要分布在山麓缓坡地带,以含砾、碎石粘土为主,厚度2~4m,植被较发育。三、地质构造库区在大地构造上位于雪峰山褶皱带北部,祁阳山字型构造前弧北翼,NE向构造是本区域显著的构造形迹。水库区主要褶皱为葡萄岭倒转向斜,位于锡江溪至高阳一带,轴向NE75°~80°,东端于青围溪扬起,西端于桐皮园南扬起,沿走向长约14km,正好横垮水库区。向斜核部由志留系下统组成,两翼为奥陶系中、上统,均向NNW倾斜,形成轴面向SSW倒转的褶皱,两端岩层陡立,倾角70°~80°,一般倾角40°~50°。在漏水洞至横江屏处,有桎木岭压性断层通过,该断层东起桎木岭、经上石灰冲、邓家、横江屏,西至上许家溪,走向NE80°,为冲断层。断层长达数十公里,多伴生次级断层。沿断裂带有强烈的挤压破碎现象,挤压带宽达数十至数百米,破碎带以碎裂岩为主,少量断层泥,胶结差。由于河流的冲刷、侵蚀,水库区河床大部分地段基岩裸露。新构造运动在库区境内不强烈,地壳自中—新生代以来,已进入稳定阶段。上述断裂不具活动性。本区域自第四系以来,地壳运动形式主要表现为震荡性的不均匀间歇性上升,造成山体侵蚀与剥蚀,形成山地。据区域地质调查资料,晚近期地壳抬升速度相对减弱,渐趋缓慢。根据国家地震局颁布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本区地震动峰值加速度a<0.05g,地震动反应谱特征周期为T=0.35S,相对应的地震基本烈度为小于VI度,因此可不考虑水库诱发地震的影响。综上所述,库区无新构造活动断裂,地震基本烈度为小于Ⅵ度,历史上及近期未发生大于5.5级地震,库区地壳稳定性好。库内砂岩岸坡卸荷裂隙较发育,导致崩塌作用在砂岩区形成的高陡边坡地带随处可见。库内泥质板岩岸坡则表现为网状风化裂隙发育,但网状裂隙延伸短,切割浅,加速泥质板岩的表部风化作用。四、地下水库区内水文地质条件简单,含水层可分为两种类型:第四系松散堆积层孔隙水和基岩裂隙水,以基岩裂隙水为主。

1、第四系松散堆积层孔隙水:此类含水层分布零星,主要埋藏于河谷阶地、漫滩和山麓堆积中,靠大气降水补给,排泄于河谷、河流中,或补给下伏基岩,地下水位随大气降水的多少而升降。在库内这类地下水较发育,一般埋深3~5m,含水层为含砾粘土、砂土、砂卵石层,居民生活用水即可打井取此类地下水,该层地下水属潜水。2、基岩裂隙水:此类含水层主要受岩性和地质构造的控制,基岩裂隙水含水层组为震旦系、奥陶系及志留系浅变质砂岩、石英细砂岩及板岩。砂岩坚硬、性脆,裂隙发育,为相对含水层;区内泉水一般出露标高500~1000m,由大气降水直接或间接渗入补给,流量在6~30L/min,在沟谷溪流边以下降泉的形式成股流排泄,接受基岩裂隙水和大气降水补给,由于河床下切较深,故可补给河水。区内出露泉水清澈、透明、无色、无臭味,动态一般较稳定。水库区水化学类型为HCO3-Ca,PH值为5.8~7.3,硬度小于4度,矿化度小于0.1g/L,为弱酸性至中性、极软、低矿化淡水。五、物理地质作用库区内主要物理地质作用表现为风化剥落、塌滑、卸荷等。1、风化剥落:库区两岸部分地段岩体具临空面,风化作用较为强烈,浅变质砂岩在风化作用下岩石由灰白色、浅灰色逐渐演变成淡黄色、黄色,泥质板岩则形成网状风化。岩石在风化后逐渐剥落,形成残坡积层。2、塌滑:库区内岩石由于卸荷裂隙较发育,两岸发生多处崩塌,尤其靠河床部位常形成陡崖,崩塌物为碎石夹粘土,受水流冲刷,残留较少。3、卸荷:库区内属于构造剥蚀地貌,两岸山坡较陡峻,有部分悬崖峭壁,岩性坚硬,卸荷裂隙较多,大多是由于本身岩石的节理裂隙发育(剪节理),在内、外动力地质作用下,导致形成张开度较大的卸荷裂隙,张开度达0.1~0.6m,最宽的达2m。多呈碎裂状,充填次生粘土。水平深5~10m。第二节水库区工程地质评价根据本次地质调查和收集到的库区地质资料,对主要工程地质问题评价如下:一、水库渗漏问题芭蕉园水电站水库蓄水至正常高水位380.5m时,在库内最大水深约30m。河床为工程区较大范围内唯一的最低侵蚀基准面,是库内地下水和地表水的汇集区。水库在地貌上属侵蚀中低山丘陵区,河谷两岸分水岭高出河水面150~600m,四周山体雄厚,无单薄分水岭。库区内冲沟发育浅,比降大。库区内岩层为一套中厚层的志留系下统下段变质岩,以浅变质砂岩、砂质板岩和夹条带状浅变质长石石英砂岩为主,无灰岩等碳酸盐岩类分布。就岩石本身而言不可能形成地下渗漏通道。区域断层桎木岭压性断层在漏水洞至横江屏处通过,该断层东起桎木岭、经上石灰冲、邓家、横江屏,西至上许家溪,走向NE80°,为冲断层。断层长达数十公里,多伴生次级断层。沿断裂带有强烈的挤压破碎现象,挤压带

宽达数十至数百米,破碎带以碎裂岩为主,少量断层泥,胶结差。但断层为充水断层,且含水丰富。在上石灰冲该断层通过处标高约750m,有一下降泉,流量达120L/min;另在此断层的西南端上许家冲,标高600m,有一泉井,流量可达200L/min,以上两泉出露点标高均高于水库最高水位200~400m。断层未直接穿过水库区,距离库尾较远,因此不会沿断层向库外产生水库渗漏。库区基岩裂隙水较丰富,其出露高程均高于水库最大蓄水位。因此,水库区不存在渗漏问题。二、水库浸没问题芭蕉园水库为一峡谷型水库,两岸山坡陡峻,库区内村民均零星分散居住在390m高程以上局部较缓的山坡,水库蓄水后村民房屋均不在淹没范围内。库区长丰库尾、大山坡、铁索桥、多溪湾、金鹅湾等地库岸有少量农田或耕地,呈阶梯状分布,阶梯高2~4m,其物质成分上部为粉砂土、粉质粘土等,厚度为2~6m,下部为强风化板岩、砂岩、砂质板岩、粉砂岩,厚度为5~20m。水库蓄水后,受地下水位壅高和土的毛细水上升的影响,临库地段农田,壅高后的地下水位埋深小于地下水临界埋深,可能存在浸没。根据经验数据,库区表土层毛细水上升高度Hk=0.7~0.8m,安全超高值△H依规范及类似工程经验取0.5m,按照GB50287-99《水利水电工程地质勘察规范》的公式进行浸没预测计算,临界地下水位埋深Hcr=1.2~1.3m,考虑到库区上游水位壅高的影响,地面高程381.0~383m之间的临库农田可能产生浸没影响,但面积很小。库区范围内属农业区,无工矿企业,无国家保护文物,亦无探明的可开采矿床。三、库岸稳定问题库区为中山区,为V型峡谷型库区,属于构造剥蚀型地貌,其库区以岩质岸坡为主,地形坡度陡,坡角一般大于45°,组成岸坡岩石主要为浅变质砂岩、粉砂岩、砂质板岩、板岩,其岩石坚硬、至较坚硬,岩层走向基本上与库岸呈大角度相交,岩石抗冲刷能力强,已经冲刷、风化、剥蚀等地质作用,岸坡总体稳定。仅局部地段由于地形陡峻,特别是浅变质砂岩形成的陡崖地段,因裂隙切割和重力作用导致少量岩体崩塌,但规模小,不会对水库的正常运行构成威胁。两岸局部少量地段为残坡积松散堆积层,主要为水田与旱土耕植地。水库蓄水后,顺坡向地段的一些第四系残坡积层可能会沿层面向库内产生小的塌滑,但规模范围小,对水库运行不会产生大的影响。四、固体径流及水库淤积问题水库蓄水后,由于水库两岸地质条件发生改变,引起部分斜坡破坏,产生局部小规模塌岸,其坍塌物质是水库固体径流的主要来源。近20年来,由于退耕还林,加上大力植树造林,同时加强了森林管理,现在库区生长着茂密的松树及灌木植物、植被条件良好,水土流失得到了完全的控制。库区两岸大部分为基岩库岸,残坡积厚度不大,岸坡植被发育较好,固体径流源较少,故水库固体径流与水库淤积问题对水库影响较小。

第二章坝址工程地质条件及评价第一节坝址地质概况本阶段工程地质勘察,在彭子塘引水坝址区对已有平硐重新素描,及对坝址区、引水隧洞和站址区进行了1/500地质测绘。同时对已有该区的野外工程地质钻探和实验资料重新进行了复核、整理和计算。一、地形地貌彭子塘坝址位于新化县天门乡大山村渠江与镇溪江汇合处下游约200m处,坝址区为河流峡谷地带,属“V”型河谷,两岸山坡坡角50°~53°,为层状结构岩质边坡。河水位355.6m时,河床宽20~25m,河床基岩裸露,两岸山坡覆盖层厚度仅0~1m。当正常蓄水位380.5m时,河谷宽70m。河流流向由S向N,在坝线上游70m至下游50m,流向方位角为335°,与岩层走向基本垂直,此以下流向转为正N向。河流两岸基本对称,两岸斜坡台地上分布有第四系残坡积物,分布高程391.00m以上,坝址区在地貌上属典型的河岸斜坡堆积地貌单元,包括少量崩塌堆积、冲沟及斜坡堆积等地貌形态。1、阶地:在坝址区阶地不发育。2、冲沟:在坝址上游两岸均发育冲沟,沟长约100~500m,沟口段宽5~50m。在冲沟沟口处堆积冲洪积物,在两岸基岩裸露,为志留系下统下段浅变质砂岩、砂质板岩夹条带状浅变质长石石英砂岩。3、斜坡堆积地貌:坝址处两岸山顶高程500~600m,高出河底200~300m。斜坡地貌形态严格受岩性控制,浅变质砂岩出露地带大多形成陡崖及陡坎,板岩出露地带则形成缓坡台地。在390m以上高程缓坡台地上分布有崩坡积、残坡积物,岩性为块碎石土、含砾粘土、粘土等,厚度1~4m不等。二、地层岩性坝区地层包括覆盖层和基岩两大部分,覆盖层以第四系全新统残坡积和冲洪积为主,基岩为志留系下统下段青灰色灰绿色中厚—厚层状浅变质砂岩夹砂质板岩及少量薄层炭质板岩。浅变质砂岩岩性较坚硬致密,为坝区主要岩性。砂质板岩岩性中等坚硬,单层厚度0.4~0.7m。炭质板岩岩性较软弱,单层厚度0.05~0.1m,分布较少。第四系残坡积物主要为风化母岩碎片,碎块及粉质粘土,主要分布于山坡较缓地带,厚度0~1m;冲积层为河流堆积物,主要为块石及少量砂、砾石,厚度0.5~1m,块石多呈扁平状,Φ一般0.1~0.2m,大者可达0.5m。三、地质构造及地震坝址区地质构造上为单斜构造,岩层产状为N70~80°E,NW∠32~50°,倾向下游偏左岸。岩层走向基本与河流垂直,属“V”型横向河谷。虽然受多次构造运动影响,此中发育有很多层间小型褶皱,共发现了13处(左岸7处,右岸6处)。坝区共发现12条规模大小不等的断层(左岸8条,

右岸4条)。同时还发现石英脉25处(左岸8处,右岸17处)。重点描述如下:1、褶皱:在13处褶皱中,其轴向基本一致,即45°~55°,只有右岸一处例外(列表12号,其轴向为90°~100°)。这种小褶皱分布范围一般较小,但对局部岩体的完整性有一定的破坏作用。坝区各褶皱分布情况见表2.3.1-1。表2.3.1-1坝址区主要褶皱一览表编号位置出露高程(m)形式轴向影响1左岸1#钻孔附近435~440小向斜45~50基岩受挤压破碎,1号钻孔渗水大。2右岸1#平硐口附近427~435小背斜同上岩体受挤压破碎,伴生于F13左岸坝线上游约10m430~435小向斜同上岩体受挤压破碎,石英脉伴生4左岸坝线上游约10m435~440小背斜同上相距约14m的10#钻孔强烈渗水5左岸7#钻孔上游约50m375~380小背斜同上岩体破碎,但距离坝址远,对其影响不大6左岸7#钻孔上游附近370~375小背斜同上由于高倾角,对坝体稳定有利7左河床坝线下游约70m355~360较大背斜50斜过河床的“中流砥柱”,对坝下游抗冲刷有利(见坝址平面图)8右岸16#钻孔附近420小向斜45岩体破碎,引起坝基渗漏9右岸4#平硐口附近425~430小向斜45岩体破碎,引起坝基渗漏10右岸9#钻孔附近405~410小向斜45岩体破碎,引起坝基渗漏114#钻孔附近400~405小向斜45岩体破碎,引起坝基渗漏128#钻孔附近坝基内365~375小向斜90~100岩体破碎,引起坝基渗漏138#钻孔上游坝体内370~375小背斜40~50岩体破碎,引起坝基渗漏2、断层:坝区共发现12条断层,其中在地表地质测绘中发现3条,在平硐中揭露9条。对工程影响较大的断层主要是:F1:位于左岸一号平硐进口处,出露高程427m,断层产状

N65°E/SE∠58°~65°,断层破碎带宽度大于2m,影响宽3~4m。断层物质为角砾岩、石英脉等,已基本胶结,为逆冲断层。F2:位于左岸1号平硐内距进口7m处,断层产状N30°E/SE∠30°~32°,与F1相交,倾向相反,为一缓倾角逆断层。断层物质为碎块石、石英脉和泥土,未胶结,断裂宽度10~12m。F3:位于左岸6号平硐内距进口22m,断层产状N40~50°E/SE∠80°;断层破碎带宽度4~5m,断层物质为碎块石及石英脉,胶结一般或较差,为逆断层。F10:位于右岸4号平硐支洞内2m处,断层产状N35°W/NE∠85°,断层破碎带宽0.6m,影响宽度1~2m。断层物质为碎裂岩夹泥,未胶结。坝区主要断裂分布情况见表2.3.2-1。3、节理裂隙:在坝址区浅变质砂岩地层中裂隙发育。根据地表调查,坝址区浅变质砂岩中除层面裂隙外还发育主要三组节理(裂隙):第一组:走向S30°W,倾SW,倾角72°;第二组:走向N30°~45°E,倾SE,倾角62°~86°;第三组:走向N30°~40°W,倾NE,倾角80°~88°。其中,第一组节理面较平直,闭合,延伸长2~3m,频率3~4条/米;第二组节理面较平直,一般闭合,延伸较长,频率2~5条/米;第三组较发育,频率5~6条/米,多为泥质充填,延伸长度大于10m。右岸第二组和第三组节理较发育,节理部分石英脉充填,延伸长度大于10m。库、坝区内均无活动性大断层,历史上未发生过大于或等于5级的地震,坝区岩体完整,边坡稳定,抗震稳定性好。场地土类型为坚硬场地土,场地类别为Ⅰ类。表2.3.2-1坝区主要断裂统计表代号出露部位及高程性质产状(°)规模特征对工程的影响及处理走向倾向倾角走向及河流交角破碎宽度(m)影响宽度(m)F1左岸1号平硐口H=427m逆冲N65ESE58~65与坝的推力近>23~4角砾岩石英脉等已基本胶结对工程的影响已有限,可通过灌浆处理

于垂直F2左岸1号平硐的全部H=427m逆冲N30ENW30~32同上10~12碎块岩、石英脉和泥土等未胶对工程有一定影响,其影响有限,可通过开挖及灌浆处理F3左6#平硐逆冲N50ESE8050~604~5碎块岩、角砾岩、石英脉等胶坝基上局部破碎,开挖处理F4左6#平硐,软层错动逆冲N47ENW52近于垂直0.41~2软页岩(f=0.5)已基本本胶结坝基内,软页岩,非泥化夹层,开挖处理F5左6#平硐内5m处N45ENW82近于垂直0.5~0.72~3碎岩夹泥末胶结坝基内,因系高倾角,影响有限,开挖处理F6左2#平硐内17mN48ENW53近于垂直0.2~0.41~2碎岩夹泥末胶结基本沿层面错动,开挖回填砼处理F77#钻孔附近N60ESE75近于垂直0.3~0.51~2碎岩夹泥末胶结位于坝基下缘,高倾角,对坝体稳定没影响F83#钻孔附近正断N65ESE56近于垂直0.51~2碎岩夹泥末胶结位于坝基上缘,高倾角,对坝体稳定没影响J12#平硐内18~24mN20WSW30~35与流向近于平行0.1~0.21~2裂隙夹泥及碎石缓倾角裂隙,对山坡稳定不利,开挖处理F129号钻孔W约5mN20ESE62与流向相交0.10.5~1.0碎岩夹泥末胶结与流向交角较大,对坝体稳定较小F10右4#支硐内进口N35WNE85与流0.61~碎岩夹泥末胶同上

2m处H=427m向近于平行2结F11右9#钻孔附近正断N50ENW6050~600.51~2碎岩夹泥末胶结坝基上局部破碎,影响有限,开挖处理F13右3#平硐内,H=375mN38ESE62与流向近于平行22.5~3碎岩夹泥末胶结同上四、水文地质条件坝址水文地质条件较简单。坝区地下水按含水层性质和赋存条件可分为两类。一类为第四系松散堆积层孔隙水:一般以上层滞水或潜水赋存于坝区覆盖层内,接受大气降水补给,以泉水形式汇入河中或通过基岩裂隙下渗。由于覆盖层为松散堆积,透水性良好,且分布零星,厚薄不均,受季节性降水影响大,因此,此类地下水对工程影响不大。一类为基岩裂隙水:坝区基岩为志留系下统下段浅变质砂岩、板岩,砂岩硬脆,节理裂隙相对发育,给地下水的补充、运移和排泄创造了条件,为相对透水层。坝址两岸未见地下水露头,所挖的六个平硐中均不见地下水(最低平硐375m高程),据钻孔观测资料,两岸地下水位均较低,左岸ZK2孔内地下水位高程369.4m,埋深30.35m,右岸ZK4孔内地下水位高程377.1m,埋深21.41m,均低于设计蓄水位(380.5m)4~11m左右,需适当延长防渗帷幕。但两岸地下分水岭均远高于库水位,不存在向邻谷渗漏问题。根据坝轴线上5个钻孔共压水230m/46段资料统计,q>50Lu的共1段,主要位于左岸钻孔上部,q>10Lu的共14段,主要位于两岸钻孔上部及穿过的断层破碎带,5Lu≤q<10Lu的共9段,1Lu≤q<5Lu的共18段,0.1Lu≤q<1Lu的4段。其中透水率q=10Lu线埋深在左岸为20~40m,在河床段为10~15m,在右岸为15~30m;透水率q=5Lu线埋深在两岸为30~40m,在河床段为20~28m。现将各孔ω≤10Lu和ω≤5Lu的高程及埋深列表比较如下:钻孔ω值项目左岸河床右岸ZK1ZK2ZK13ZK3ZK12ZK4ZK5ω≤10Lu高程(m)406.6381.95363.4338.5345.6379.2417.0埋深(33.2517.811.718.110.519.323.8

m)ω≤5Lu高程(m)380.97373.0344.1324.0337372.7414.3埋深(m)58.826.7531.032.619.125.8126.5根据设计要求,其防渗标准是ω<5Lu,根据压水试验资料其防渗帷幕设计深度建议值如下表:位置深度左岸河床右岸备注ω≦5Lu21~2620~2315~18深度为建基面以下帷幕设计深度32~3428~3522~25根据坝址处水样的水质分析结果可知,其库尔洛夫式为:坝址泉水CO2OM7.3HC0383.5S0410.2t12°Ca86.6Mg11.3坝址河水CO2OM8.4HC0346.5S0437.1Cl16.4K+Na46.0Ca42.9Mg11.1t12°经取水样水质分析可知:地下水化学类型(坝址区上游泉水)为:HCO3-+SO42-+Ca2+型(即重碳酸、硫酸钙型),河水为:HCO3-+SO42-+Ca2+型(即重碳酸、硫酸钙型),PH值均﹥6.5,侵蚀性CO2(mg/L)均﹤15。,水质分析见表2.4.1。对照GB50287-99《水利水电工程地质勘察规范》附录G环境水对混凝土侵蚀评价标准,各项指标均符合施工用水标准,对砼无侵蚀性。

表2.4.1水质分析结果表试验号取样地点K++Na+(mg/L)Ca++(mg/L)Mg++(mg/L)CL-(mg/L)SO4--(mg/L)HCO3-(mg/L)游离CO2(mg/L)侵蚀性CO2(mg/L)PH总硬度量/升库尔洛夫表示式1坝区上游泉水0.6928.063.656.2010.0082.179.501.981.7002河水7.527.011.825.3112.0015.0702.47毫克当7.38.40.500

五、不良地质作用坝区地质作用主要表现为风化、崩塌、卸荷和冲刷作用。风化:坝区基岩风化程度与岩性、埋藏条件等密切相关,地表表现为较均匀的风化,深部在地下水作用下表现为沿裂隙面风化的特征。坝址区岩性属于浅变质岩,经过多次构造运动,断层节理较发育,两岸风化较深,左岸由于F2、F3断层影响,风化比右岸深。河床部位由于水流冲刷深切,除下游F3断层外,大部分为弱风化岩钻孔、平硐风化深度统计表钻孔编号位置垂直风化深度(m)平硐

体。根据钻孔和平硐勘探,两岸强风化带下限埋深:左岸10~20m,右岸5~15m;河床段强风带下限埋深3~5m。各钻孔、平硐的风化深度列表如下:位置水平风化深度(m)强风化下限强风化下限ZK1左岸18左岸>22ZK2左岸14左岸4.5ZK13左岸9.8右岸5ZK3河床左侧6.2右岸>22ZK12河床右侧5.0右岸>15ZK4右岸12.7左岸>35ZK5右岸17.7编号PD1PD2PD3PD4PD5PD6卸荷:坝址区属于构造剥蚀地貌,两岸山坡较陡峻,有部分悬崖峭壁,岩性较

坚硬,两岸发育卸荷裂隙,张开宽一般0.1~0.6m,最宽达2m。多呈碎裂状,并充填次生粘土,水平深度5~10m。崩塌:在坝址区由于卸荷裂隙发育,两岸发生多处崩塌,尤其是靠近河床部位常形成陡崖。崩塌物为碎石夹粘土,受水流冲刷,残留较少。冲刷:坝区河流比降相对较陡,砂岩抗冲刷能力较强,板岩抗冲刷能力较弱,在板岩分布区形成了几个深坑,比较大且深的冲坑位于坝址下游约40m处。第二节坝址工程地质条件及评价一、坝址工程地质条件坝址位于渠江与镇溪江汇合处下游200m处,河底高程353.72m~354.9m。蓄水至正常高水位380.5m时,河面宽度70m。左岸山顶海拔高程605m,坡角50°;右岸山顶海拔高程619m,坡角53°。坝址覆盖层为第四系全新统冲洪积和残坡积。冲洪积局部发育,仅在坝址河床段上游部分地段零星分布,主要由块石及少量砂、砾石组成,厚度0.5~2.0m,块石多呈扁平状,块径0.1~0.4m,最大达0.5m。残坡积分布在两岸斜坡地带390.0m高程以上,以坡积为主,岩性为块碎石土和粘土,厚度1~4m。坝址出露基岩为志留系下统下段灰绿色、灰~深灰色、少量紫灰色浅变质砂岩、含砾绢云母砂质板岩、浅变质石英细砂岩与板状砂质页岩等,坝基全为浅变质砂岩与砂质板岩。变余砂质、泥质结构,层状、板状构造。在坝址坝轴线上,两岸和河床段均出露浅变质砂岩。坝址区地质构造上为单斜构造,岩层产状为N70°~80°E/NW∠32°~50°,倾向下游偏左岸。坝址区无区域大断层通过,坝址区岩体节理裂隙主要发育三组,其中两组为共轭剪节理,产状分别为:S30°W/SW∠72°、N30°~45°E/SE∠62°~86°、N30°~40°W/NE∠80°~88°;节理面较平直,延伸长度较长。坝址轴线5个钻孔及上游和下游10个钻孔资料统计结果显示:强风化岩石层面裂隙平均间距0.5m,弱风化岩石层面裂隙平均间距5m,岩体完整程度等级属“完整”。坝址主要不良地质作用为风化作用。坝基由于构造作用强烈,河床段强风化层底界埋深3~5m。左岸强风化层底界埋深10~20m,右岸强风化层底界埋深5~15m。根据坝轴线上5个钻孔内的压水试验资料统计,坝基透水率q=10Lu线埋深在左岸为20~40m,在河床段为10~15m,在右岸为15~30m;透水率q=5Lu线埋深在两岸为30~40m,在河床段为20~28m。二、坝址工程地质评价1、坝基岩体质量评价坝基岩体为浅变质砂岩与砂质板岩,通过薄片鉴定,属浅变质细粒长石砂岩,其中碎屑占90%,填隙物占50%。碎屑物中长石占70%,石英占25%,其它为岩屑、黑云母、白云母、绿泥石、电气石、绢云母等含量微;填隙物中以绿泥石为主,沸石和水云母含量微。细粒砂状结构、孔隙式交结。根据岩石试验资料与工程经验,弱风化浅变质砂岩饱和抗压强度为

50.6MPa,砂质板岩饱和抗压强度为40.0MPa。坝基岩体层理明显,弱风化岩石层面发育,节理裂隙不发育,岩体完整性程度属“较完整”等级。坝址区15个钻孔统计,岩心采取率平均值为65.0%,RQD平均值49.00,其中弱~未风化岩层岩心采取率平均值为71.6%,RQD平均值65.00。依据《水利水电工程地质勘察规范》附录L的规定,坝基岩体属BⅢ1~BⅢ2类,岩体总体较完整,局部完整性稍差,强度中高,抗滑、抗变形性能受结构面性质控制。2、坝基、坝肩稳定评价①F2断层破碎带影响带较宽,破碎带未胶结,断层与拱坝推力方向近于垂直,易产生压缩变形,对拱坝左坝肩不利,但断层越往下(深部)距离坝基越远。按断层产状推算,到达河床坝基高程,坝体距断层已达到240m左右,在坝顶高程处坝体与破碎带两者相距140m左右。因此,断层对坝肩稳定的影响已很小。②F3断层破碎带宽4~5m,破碎带胶结差。断层走向与拱坝推力方向近于垂直,易产生压缩变形和抗滑稳定问题,对拱坝坝基和左坝肩稳定不利,设计应进行稳定复核。建议对左岸坝基加强固结灌浆并根据设计要求采用专门性工程措施进行处理。③位于右坝肩的F10距离坝体较远,对坝肩稳定性的影响非常小。但发育的F12与F13距离坝体较近,断层破碎带宽分别为0.4、2m,影响宽度1~3m。断层物质为碎裂岩夹泥,未胶结。两断层相距较近,且拱坝推力方向与断层走向一定角度相交,右坝肩岩体受断层、节理裂隙及其他结构面组合切割后较破碎,对坝肩坝基抗滑稳定不利,需要进行专门处理。③卸荷裂隙,一般顺河发育,裂隙带最宽达2m,易产生崩塌及变形破坏,建议全部清除。坝基岩层产状N70°~80°E/NW∠32°~50°,倾向下游偏左岸。坝基岩体属BⅢ2类,坚硬较完整,岩体厚度较大3、坝基坝肩渗漏评价根据原钻孔压水试验资料,岩石透水率q<5Lu的相对不透水层埋深左岸一般为20m,局部(F3)达到30m以上,河床15~20m,右岸一般为25m,局部(F12,F13)达到30m以上。建议防渗帷幕深入相对不透水层3~5m。F3、F12和F13断层为主要渗漏通道,防渗帷幕在该部位需加深加强。两岸地下水位低于设计蓄水位,防渗帷幕接头需向山里延伸10~20m。4、坝基开挖深度大坝基础开挖深度基本以强风化下限为标准,弱风化岩体局部较破碎,需固结灌浆处理,建议两岸开挖坡比1:0.5。

基础开挖深度(m)表左岸右岸备注铅直水平铅直

水平由于坝址处局部地形较缓,导致水平开挖深度较大。6~1111~123~5河床铅直5~12.58~145、抗冲刷稳定问题评价冲刷坑位于大坝下游30~40m处,此处岩性为砂质板岩为主,浅变质砂岩次之,河床覆盖层厚度1~3m。大坝下游约70m处,有一较大背斜褶皱横过河床,岩层倾向上游,因此对冲刷坑基础稳定有利。大坝下游40~50m处,刚好有一层厚度约8~10m的砂质板岩通过冲刷坑,岩石的力学性质不及浅变质砂岩,加之受构造影响,岩石比较破碎,因此抗冲刷的能力相对较弱。建议在大坝下游约60m处修建二道坝,以水垫层消能,减少水流对河床的冲刷。第三章其他建筑物工程地质条件第一节引水隧洞工程地质条件本阶段工程地质勘察中对引水隧洞全线进行了工程地质测绘,引水隧洞全长5.12km,其中彭子塘隧洞全长3.58km,蛇坪河引水隧洞全长1.54km。彭子塘引水隧洞进口位于长丰河上游距离交汇口约300m右岸山坡上,出口位于天门乡林场村的芭蕉园山坡上,汇合蛇坪河引水隧洞的水流通过压力前池和压力管道进入发电厂房。隧洞各个进、出口均位于山坡上,没有公路可以通到,均需修建进场公路,现有交通条件差。一、地形地貌

芭蕉园水电站引水遂洞穿越地区为中低山区,海拔高程400~750m,相对高差300~350m,最低点在厂址渠江河床,标高324.8m,最高点在隧洞附近的肖家山,标高750m,山坡坡度一般在40°~60°,进口处坡度较陡,几乎成陡壁,基岩裸露。标高500m以上山坡相对平缓一些,第四系残坡积层较厚。1、冲沟:在隧洞沿线均发育多个冲沟,沟长约50~1300m。在冲沟沟口处堆积冲洪积物,部分基岩裸露,沟口段宽5~50m,部分沟内长年有水流过,部分随季节性变化。主要冲沟见冲沟统计表3.1.1。表3.1.1主要冲沟统计表冲沟编号冲沟长度(KM)沟底距离洞顶(m)一号冲沟0.330二号冲沟

0.8150三号冲沟0.40四号冲沟0.30三潼湾水平位置桩号0+7351+3502+4002+7802+5960.60注:上表中数据均为在地形图上量测。2、斜坡堆积地貌:沿线山顶高程400~800m,斜坡地貌形态严格受岩性控制,浅变质砂岩、砂质板岩与硅质板岩出露地带大多形成陡崖及陡坎,板岩及页岩出露地带则形成缓坡台地。在缓坡台地上分布有崩坡积、残坡积物,岩性为块碎石土、含砾粘土、粘土等,厚度0~8m。二、地层岩性隧洞穿越地层在地表出露为下古生界志留系下统下段(S11)与志留系下统上段(S12),沿隧洞线地表覆盖第四系全新统松散堆积层,分层描述如下:第四系残、坡积层:主要为粘土夹碎石及角砾,硬塑,碎石与角砾含量约10%~30%,主要为砂岩质碎石、角砾,粒径2~60mm,广泛分布于地表山间槽谷坡缘及沟槽中,厚度1~3m,局部地段达到5m左右,属于Ⅲ级普通土。志留系下统上段(S12):主要岩性为灰色~深灰色硅质岩、浅变质砂岩、砂质板岩。主要分布于隧洞出口段与蛇坪河引水隧洞全线,属于Ⅸ级坚硬岩。志留系下统下段(S11):主要岩性为灰色~青灰色浅变质细砂岩、砂质板岩。主要分布于隧洞进口段与坝址区,属于Ⅸ级坚硬岩。三、隧洞分段工程地质条件评价及围岩分级隧洞进口段(0+000~0+050m)段长50m,洞向N47°51′E,与岩层走向夹角为30~32°。隧洞进口位于位于镇溪江上距离交汇口约200m,隧洞进口处河床高程357.5m。该段地层岩性为志留系下统下段(S11)灰绿色浅变质砂岩及砂质板岩和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。进口段岩石由于节理裂隙与风化作用的影响,局部地段岩层产状紊乱,强风化层较厚,岩石破碎。该段岩体中除了层面裂隙以外,发育两组主要节理:①N30°W/NE∠80°,迹长一般5~6m,间距0.4~0.5m,②N67°W/NE∠65°,迹长一般3~4m,间距0.3~0.6。段内岩体强~弱风化,受风化裂隙和构造节理的破坏,岩体完整性差,呈块裂结构或局部碎裂结构,围岩工程地质类型为Ⅳ类,属于不稳定围岩。山岩压力计算采用块体或散体理论,处理建议:采用混凝土衬砌,开挖后需要支护;为了避免进口高边坡的的变形,建议采用超前进洞的施工方法。

建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.2~0.3;水平山岩压力系数sx为0~0.05。围岩单位弹性抗力系数K0=10~20MPa/cm,岩石坚固系数fk=2~3,边坡m临=1:0.25~1:0.5,m永=1:0.5~1:0.75。隧洞洞身段(0+050~0+600m)段长550m,洞向N47°51′E,与岩层走向夹角为30~32°,垂直埋深40~140m。该段地层岩性为志留系下统下段(S11)灰绿色浅变质砂岩及砂质板岩和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。隧洞围岩岩性坚硬,岩体较完整,工程地质条件较好。地表上覆第四系残破积松散堆积层,主要由含砂岩与板岩风化物的角砾、碎石的粘土组成,硬塑,潮湿,常被开垦为耕地。隧洞洞身均在微风化~新鲜岩层中通过,节理裂隙稍发育,有少量软弱结构面,岩体呈层状或块状砌体结构;隧洞洞身位于地下水位以下,沿节理裂隙或软弱结构面有渗水,开挖中节理裂隙或软弱结构面密集区可能出现掉块、落石等问题。围岩工程地质类型为Ⅱ类,山岩压力计算采用极限平衡理论。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.1~0.2。围岩单位弹性抗力系数K0=30~40MPa/cm,岩石坚固系数fk=5~6。隧洞洞身段(0+600~0+750m)段长150m,洞向N47°51′E,与岩层走向夹角为30~32°,垂直埋深30~60m。该段地层岩性为志留系下统下段(S11)灰绿色浅变质砂岩及砂质板岩和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。变质砂岩及砂质板岩岩性坚硬、完整,工程地质条件较好。其中穿过的主要冲沟为一号冲沟(距离隧洞顶板约30m),冲沟内基岩出露,岩性为砂质板岩、浅变质砂岩夹板岩,岩石中硬~硬、完整,工程地质条件较好。其中在该冲沟内发育一小型正断层。受小型断层的影响,该段岩体小褶曲、层面裂隙和节理裂隙均发育。段内岩体结构面以节理裂隙为主,岩体中除了层面裂隙以外,发育两组主要节理:①N35°W/NE∠736°,迹长一般3~6m,间距0.3~0.5m,②N51°E/SE∠68°,迹长一般2~4m,间距0.3~0.5。在强烈的拉张作用下,岩体完整性中等,呈次块状结构,对围岩稳定不利。隧洞位于地下水位以下,沿节理裂隙或软弱结构面有渗水;顶拱岩体受主要节理切割呈“人”形块体,无支撑时产生小规模坍塌,围岩工程地质类型为III类,山岩压力计算采用块体平衡理论,施工时应加强支护,及时清理松动岩块。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.2~0.32;水平山岩压力系数sx为0~0.05。围岩单位弹性抗力系数K0=20~30MPa/cm,岩石坚固系数fk=3~4。隧洞洞身段(0+750~2+400)段长1650m,洞向N47°51′E,与岩层走向夹角为30~32°,垂直埋深40~220m。该段地层岩性为志留系下统下段(S11)灰绿色浅变质砂岩及砂质板岩和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。隧洞围岩岩性坚硬,岩体较完整,工程地质条件较好。地表上覆第四系残破积松散堆积层,主要由含砂岩与板岩风化物的角砾、碎石的粘土组成,硬塑,潮湿,常被开垦为耕地。隧洞洞身均在微风化~新鲜

岩层中通过,节理裂隙稍发育,有少量软弱结构面,岩体呈层状或块状砌体结构;隧洞洞身位于地下水位以下,沿节理裂隙或软弱结构面有渗水,开挖中节理裂隙或软弱结构面密集区可能出现掉块、落石等问题。围岩工程地质类型为Ⅱ类,山岩压力计算采用极限平衡理论。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.1~0.2。围岩单位弹性抗力系数K0=30~40MPa/cm,岩石坚固系数fk=5~6。隧洞洞身段(2+400~2+780)段长380m,洞向N67°E,与岩层走向近于平行,垂直埋深0~40m,洞线在穿越三潼湾冲沟、三号冲沟和四号冲沟时,其顶板已出露地表。该段地层岩性为志留系下统下段(S11)灰绿色浅变质砂岩及砂质板岩和条带状板岩夹砂岩和志留系下统上段(S12)灰色、深灰色砂质板岩夹浅变质砂岩局部夹有灰黑色炭质板岩组成,以三潼湾拐点处为地层分界线。岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。隧洞围岩岩性坚硬,岩体完整性差,工程地质条件较差。在该段内地层褶皱发育强烈,局部褶皱密集地段由于强烈的构造作用而使得岩层破碎、浅部风化剧烈,地表松散坡积层较厚而且不均匀。背斜轴部发育小型张性断层,向斜翼部多发育压扭性小断层,沿断层可见石英脉充填,断层破碎带胶结较差。受断层和小褶曲的影响,该段岩石层面裂隙和节理裂隙均发育,岩体破碎,完整性差,岩体呈薄层~碎裂结构,对围岩稳定不利。隧洞位于地下水位以下,在断层破碎带内地下水活动强烈,施工过程中可能出现塌方和集中涌水等问题。围岩工程地质类型为IV类,山岩压力计算采用块体或散体理论,处理建议:采用混凝土或钢筋混凝土全断面结构衬砌,施工开挖时应及时支护,必要时采用超前支护掘进。其中桩号2+596~2+780段无成洞条件,建议采用明挖。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.3~1.0;水平山岩压力系数sx为0.05~0.5。围岩单位弹性抗力系数K0﹤5MPa/cm,岩石坚固系数fk=1.5~3。隧洞洞身段(2+780~3+530)段长750m,洞向N57°W,与岩层走向夹角为60~70°,垂直埋深50~160m。该段地层岩性为志留系下统上段(S12)灰绿色浅变质砂岩及砂质板岩和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。隧洞围岩岩性坚硬,岩体较完整,工程地质条件较好。地表上覆第四系残破积松散堆积层,主要由含砂岩与板岩风化物的角砾、碎石的粘土组成,硬塑,潮湿,常被开垦为耕地。隧洞洞身均在微风化~新鲜岩层中通过,节理裂隙稍发育,有少量软弱结构面,岩体呈层状或块状砌体结构;隧洞洞身位于地下水位以下,沿节理裂隙或软弱结构面有渗水,开挖中节理裂隙或软弱结构面密集区可能出现掉块、落石等问题。围岩工程地质类型为Ⅱ类,山岩压力计算采用极限平衡理论。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.1~0.2。围岩单位弹性抗力系数K0=30~40MPa/cm,岩石坚固系数fk=5~6。隧洞出口段(3+530~3+580m)段长50m,洞向N57°W,与岩层走向夹角60~70°。该处隧洞出口位于天门

乡林场村的芭蕉园渠江右岸山坡,洞口处第四系松散堆积层覆盖,厚度约2~3m。该段地层岩性为志留系下统上段(S12)灰绿色、深灰色砂质板岩夹浅变质砂岩及和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。段内岩体强~弱风化,受风化裂隙和构造节理的破坏,岩体完整性差,呈块裂结构或局部碎裂结构,围岩工程地质类型为Ⅳ类,属于不稳定围岩。山岩压力计算采用块体或散体理论,处理建议:采用混凝土衬砌,施工开挖时需及时支护。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.2~0.3;水平山岩压力系数sx为0~0.05。围岩单位弹性抗力系数K0=10~20MPa/cm,岩石坚固系数fk=2~3,边坡m临=1:0.25~1:0.5,m永=1:0.5~1:0.75。蛇坪河1#引水隧洞进口段(0+270~0+320m)(采用测量桩号,下同)段长50m,洞向S40°47′W,与岩层走向夹角为30~40°。隧洞进口位于蛇坪河右支流下游右岸山坡,隧洞进口处河床高程381.4m。该段地层岩性为志留系下统上段(S12)灰绿色浅变质细砂岩及砂质板岩和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。进口段岩石由于节理裂隙与风化作用的影响,局部地段岩层产状紊乱,强风化层较厚,岩石破碎。该段岩体中除了层面裂隙以外,发育两组主要节理:①N45°W/NE∠76°,迹长一般4~5m,间距0.2~0.5m,②N65°W/NE∠68°,迹长一般3~4m,间距0.3~0.6。段内岩体强~弱风化,受风化裂隙和构造节理的破坏,岩体完整性差,呈块裂结构或局部碎裂结构,围岩工程地质类型为Ⅳ类,属于不稳定围岩。山岩压力计算采用块体或散体理论,处理建议:采用混凝土衬砌,开挖后需要支护;为了避免进口高边坡的的变形,建议采用超前进洞的施工方法。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.2~0.3;水平山岩压力系数sx为0~0.05。围岩单位弹性抗力系数K0=10~20MPa/cm,岩石坚固系数fk=2~3,边坡m临=1:0.25~1:0.5,m永=1:0.5~1:0.75。蛇坪河1#引水隧洞洞身段(0+050~0+270)段长220m,洞向S40°47′W,与岩层走向夹角为30~40°,垂直埋深60~160m。该段地层岩性为志留系下统上段(S12)灰绿色浅变质砂岩及砂质板岩和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。隧洞围岩岩性坚硬,岩体较完整,工程地质条件较好。地表上覆第四系残破积松散堆积层,主要由含砂岩与板岩风化物的角砾、碎石的粘土组成,硬塑,潮湿,常被开垦为耕地。隧洞洞身均在微风化~新鲜岩层中通过,节理裂隙稍发育,有少量软弱结构面,岩体呈层状或块状砌体结构;隧洞洞身位于地下水位以下,沿节理裂隙或软弱结构面有渗水,开挖中节理裂隙或软弱结构面密集区可能出现掉块、落石等问题。围岩工程地质类型为Ⅱ类,山岩压力计算采用极限平衡理论。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.1~0.2。围岩单位弹性抗力系数K0=30~40MPa/cm,岩石坚固系数fk=5~6。蛇坪河1#引水隧洞出口段(0+000~0+050m)段长50m,洞向S40°47′W,与岩层走向夹角为30~40°。该处隧洞出口位于蛇坪河左支流中上游右岸山坡,洞口处基岩出露。该段地层岩性为志留系下统

上段(S12)灰绿色、深灰色砂质板岩夹浅变质砂岩及和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。段内岩体强~弱风化,受风化裂隙和构造节理的破坏,岩体完整性差,呈块裂结构或局部碎裂结构,围岩工程地质类型为Ⅳ类,属于不稳定围岩。山岩压力计算采用块体或散体理论,处理建议:采用混凝土衬砌,施工开挖时需及时支护。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.2~0.3;水平山岩压力系数sx为0~0.05。围岩单位弹性抗力系数K0=10~20MPa/cm,岩石坚固系数fk=2~3,边坡m临=1:0.25~1:0.5,m永=1:0.5~1:0.75。蛇坪河2#引水隧洞进口段(1+170~1+220m)段长50m,洞向S84°W,与岩层走向夹角为10~15°。隧洞进口位于蛇坪河左支流下游左岸山坡,隧洞进口处河床高程371.2m。该段地层岩性为志留系下统上段(S12)灰绿色浅变质细砂岩及砂质板岩和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。进口段岩石由于节理裂隙与风化作用的影响,局部地段岩层产状紊乱,强风化层较厚,岩石破碎。段内岩体强~弱风化,受风化裂隙和构造节理的破坏,岩体完整性差,呈块裂结构或局部碎裂结构,围岩工程地质类型为Ⅳ类,属于不稳定围岩。山岩压力计算采用块体或散体理论,处理建议:采用混凝土衬砌,开挖后需要支护;为了避免进口高边坡的的变形,建议采用超前进洞的施工方法。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.2~0.3;水平山岩压力系数sx为0~0.05。围岩单位弹性抗力系数K0=10~20MPa/cm,岩石坚固系数fk=2~3,边坡m临=1:0.25~1:0.5,m永=1:0.5~1:0.75。蛇坪河2#引水隧洞洞身段(0+050~1+170)段长1120m,洞向S84°W,与岩层走向夹角为10~15°,垂直埋深80~300m。该段地层岩性为志留系下统上段(S12)灰绿色浅变质砂岩及砂质板岩和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。隧洞围岩岩性坚硬,岩体较完整,工程地质条件较好。隧洞洞身均在微风化~新鲜岩层中通过,节理裂隙稍发育,有少量软弱结构面,岩体呈层状或块状砌体结构;隧洞洞身位于地下水位以下,沿节理裂隙或软弱结构面有渗水,开挖中节理裂隙或软弱结构面密集区可能出现掉块、落石等问题。围岩工程地质类型为Ⅱ类,山岩压力计算采用极限平衡理论。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.1~0.2。围岩单位弹性抗力系数K0=30~40MPa/cm,岩石坚固系数fk=5~6。蛇坪河2#引水隧洞出口段(0+000~0+050m)段长50m,洞向S84°W,与岩层走向夹角为10~15°。该处隧洞出口位于天门乡林场村的芭蕉园渠江右岸山坡,汇合彭子塘引水隧洞水流于压力前池,通过压力管道进入发电厂房。洞口处第四系松散堆积层覆盖,厚度约2~3m。该段地层岩性为志留系下统上段(S12)灰绿色、深灰色砂质板岩夹浅变质砂岩及和条带状板岩夹砂岩组成,岩层总体产状为N60°~70°E/NW∠45°~50°。段内岩体强~弱风化,受风化裂隙和构造节理的破坏,岩体完整性差,呈块裂结构或局部碎裂结构,围岩工程地质类型为Ⅳ类,属于不稳定围岩。山岩压力

计算采用块体或散体理论,处理建议:采用混凝土衬砌,施工开挖时需及时支护。建议各围岩参数值:铅直山岩压力系数sy为0.2~0.3;水平山岩压力系数sx为0~0.05。围岩单位弹性抗力系数K0=10~20MPa/cm,岩石坚固系数fk=2~3,边坡m临=1:0.25~1:0.5,m永=1:0.5~1:0.75。第二节蛇坪河引水坝坝址工程地质条件蛇坪河引水坝1#、2#坝址位于蛇坪河下游峡谷地带,两坝址处均河床狭窄,水流湍急,1#坝址处河床高程381.03m,水面宽3~4m,水深0.5~1m,河床宽度20m左右,两岸山坡坡度50°~53°。2#坝址处河床高程375.65m,水面宽9~10m,水深0.5~1m,河床宽度15m左右,两岸山坡坡度45°~50°。1#坝址河床内有少量砂砾石和漂石堆积,厚度0.5m左右,两岸大部分基岩裸露,局部有少量残坡积层覆盖,厚度1~2m。基岩为志留系下统上段(S12)灰色、灰绿色条带状板岩夹砂岩,岩石致密坚硬、完整。岩层产状N56°E/NW∠70°~75°,倾向下游偏右岸,未发现断层,节理裂隙不太发育。强风化层深度:河床0.5m左右,左、右岸1~3m。软弱夹层不发育,两岸边坡稳定,岩石透水性较弱,不存在严重的工程地质和水文地质问题。2#坝址工程地质条件与1#坝址基本相同。两坝址均具备修建低坝的良好地形地质条件。建议两坝址基础开挖深度1~3m,开挖坡比1:0.5。第三节厂房区工程地质条件一、工程概况拟建芭蕉园水电站厂房由安装间与水轮机组组成,电站厂房紧靠山坡布置在河床右岸,为地面式。主厂房平面尺寸为长×宽=45m×14m,顺水流方向由主厂房、下游防洪墙、尾水渠组成。升压站布置在厂房右岸山坡上,厂房上游侧。二、地形地貌水电站厂址位于林场村的芭蕉园,地处斜坪河与渠江交汇处,河床高程为320.0m,地势较开阔,山体坡度在40°~45°,岩性主要为志留系下统上段(S12)灰色、灰绿色条带状板岩夹砂岩,岩石致密坚硬、完整。表层残坡积厚度1~2m。岩层产状N56°E/NW∠70°~75°,构造简单,岩石强度高,岩体稳定性较好。但边坡较陡,上部强风化岩体及表层残坡积层稳定性较差,岩层倾向坡外,边坡稳定性受岩层控制,开挖以不切脚为准。河流两侧出露岩性基本对称,由于河流的冲刷、侵蚀,河床大部分地段基岩裸露。在地貌上厂房区属典型的河岸斜坡堆积地貌单元,包括冲沟和斜坡堆积等地貌形态。在厂房上游约50m右岸发育一冲沟,宽约40~50m,沟长约300m,该冲沟沟口两岸清晰可见基岩出露。三、地层结构

根据地质测绘,场区内岩土层自上而下可划分为:①-1表层腐质土、①-2含碎石硬塑状粘土、②-1强风化深灰色砂质板岩夹浅变质砂岩、②-2弱风化深灰色砂质板岩夹浅变质砂岩共4层。各层岩土特征为:①-1第四系残坡积(Q4el+dl)粘土:灰色、灰褐色;可~硬塑;湿;松散;局部含有少量碎石,大小5~10mm,矿物成分主要为石英与硅质;摇震反应无;光泽反应稍有光泽;干强度低;韧性中等;在厂址均匀分布在地表;表层植物发育根系;厚度相对较小,一般厚度为0.5~0.8m,主要为腐质土,容许承载力80~90KPa。①-2第四系残坡积(Q4el+dl)含碎石粘土:灰色、灰黄色;硬塑~坚硬;干燥;松散;含有20%~30%的碎石,大小5~50mm,矿物成分主要为石英与硅质;摇震反应无;光泽反应有光泽;干强度中等;韧性高;在厂址均匀分布;一般厚度为1.2~2.1m;容许承载力110~130KPa。②-1强风化志留系下统上段(S12):灰色、深色;砂质板岩夹浅变质砂岩,变余砂质结构,板状构造;强度低,遇水易软化,易崩解,浅部节理裂隙较发育。岩层产状N60°~70°E/NW∠70°~75°;强风化层厚2~3m,容许承载力500~800KPa。②-2弱风化志留系下统上段(S12):灰色、深色;砂质板岩夹浅变质砂岩,变余砂质结构,板状构造;强度中等,浅部节理裂隙较发育。岩层产状N60°~70°E/NW∠70°~75°;容许承载力800~1500KPa。四、水文地质条件厂区地下水由大气降水补给,地下水补给河水。经附近场地以往取水样水质分析可知:地下水类型为HCO3-+SO42-+Ca2+型(即重碳酸、硫酸钙型),河水为HCO3-+SO42-+Ca2+型(即重碳酸、硫酸钙型),PH值均﹥6.5,侵蚀性CO2(mg/L)均﹤15,因此,对钢筋混凝土腐蚀性评价为弱。五、场地地震效应本场地地层结构简单,上覆土层主要为第四系残坡积硬塑粘土,属中硬场地土,下伏基岩稳定;本场地地震基本烈度为小于VI度区,根据《水工建筑抗震设计规范》(DL5073-2000)划分为抗震有利地段,属于II类建筑场地,覆盖层厚度较小,分布范围也较小,基岩埋藏较浅,故不需考虑地基液化与软土震陷的影响。六、场地工程地质、水文地质条件评价水电站站址处河床高程为325.16m,场地相对较陡,地形条件一般。河流两侧出露岩性基本对称,由于河流的冲刷、侵蚀,河床大部分地段基岩裸露。在地貌上属典型的河岸斜坡堆积地貌单元,包括冲沟及斜坡堆积等地貌形态。厂房系统建筑物基础建议均布置在②-2弱风化志留系下统上段(S12)砂质板岩夹浅变质砂岩层中、下部位置,基础容许承载力800~1500KPa,强度较高,满足该规模建筑物对地基承载、稳定要求。厂址不存在严重的工程地质问题。厂址右岸(山坡)边坡陡峻,但岩石坚硬,岩体完整,边坡稳定。右岸基础开挖深度较大,开挖中应注意边坡稳定及基坑排水,建议厂房基坑开挖坡比:l:0.5~l:0.6。

第四节压力管道与压力前池工程地质条件一、地形地貌芭蕉园水电站压力管道前接压力前池,管线布置沿厂址区河流右岸山坡而下,岔管后管道与主管坡度一致进行布置。岔管型式采用“卜型”结构。河床高程为325.16m,山体坡度29.36°,在地貌上属斜坡堆积地貌单元,山坡第四系残坡积堆积层覆盖,地形条件较好。冲沟:在管道上游方向约20m处发育一冲沟,宽约30m,沟长约300m,该冲沟沟口段基岩出露。二、地层结构根据本次地质测绘、坑探揭露:在坑探控制深度内,管线基础岩土层自上而下分为:①表层腐质土、②-1第四系残坡积堆积含碎石粘土、②-2碎石含粘土、③-1强风化灰色砂质板岩夹浅变质砂岩、③-2弱风化灰色砂质板岩夹浅变质砂岩共5层。各层岩土特征为:①表层腐质土:主要分布于地表,植物根系较发育,松散,厚度0.5~0.8m,容许承载力80~90KPa。②-1第四系残坡积(Q4el+dl)含碎石粘土:灰色、灰黄色;硬塑~坚硬;干燥;松散;含有20%~30%的碎石,大小5~50mm,矿物成分主要为石英与硅质;摇震反应无;光泽反应有光泽;干强度中等;韧性高;在沿管线均匀分布;一般厚度为2.0~2.7m;容许承载力110~130KPa。②-2第四系残坡积(Q4el+dl)碎石夹粘土:灰色、灰黄色;干燥;松散;碎石大小10~60mm,矿物成分主要为石英与硅质;在沿管线局部分布;一般厚度为0.8~1.3m;容许承载力130~180KPa。③-1强风化志留系下统上段(S12):灰色、深色;砂质板岩夹浅变质砂岩,变余砂质结构,板状构造;强度低,遇水易软化,易崩解,浅部节理裂隙较发育。岩层产状N60°~70°E/NW∠70°~75°;强风化层厚2~3m,容许承载力500~800KPa。②-2弱风化志留系下统上段(S12):灰色、深色;砂质板岩夹浅变质砂岩,变余砂质结构,板状构造;强度中等,浅部节理裂隙较发育。岩层产状N60°~70°E/NW∠70°~75°;容许承载力800~1500KPa。三、场地地下水本次勘察在管线区挖探深度内未揭露地下水,通过地表测绘及邻近工程项目经验可推测地下水埋深较深,设计与施工时可不考虑地下水的影响。四、场地工程地质、水文地质条件评价管线区在地貌上属斜坡堆积地貌单元,山坡上层由第四系松散堆积层覆盖,地形条件一般。上覆第四系松散堆积层,厚度约3~4m,下伏志留系下统上段砂质板岩夹浅变质砂岩,岩层产状:N60°~70°E/NW∠70°~75°,强风化层厚2~4m,浅部岩石裂隙较发育。场地内弱风化~新鲜岩石坚硬完整,场地内构造活动不强烈,边坡稳定。因此,管线镇墩、支墩基础应置于相对完整岩基上,镇墩

基础开挖深度5~8m。建议人工开挖临时边坡:边坡高度5~8m第四系松散堆积碎石土层1:1~1:1.25;边坡高度5~8m的强风化砂质板岩l:0.75~1:1,边坡高度5~8m的弱风化砂质板岩l:0.5~1:0.6。第五节围堰工程地质条件上游围堰:河床宽22~26m,水深1~1.2m,主流位于河中心。河床基岩基本裸露,河流堆积物主要为块石及砂、砾石,厚度0.5~1m,块石多呈扁平状,块径一般为0.3~0.6m,大者可达1m以上,主要分布在右侧河床。下游围堰:河床宽20~25m,水深1~1.5m,主流位于河床左恻。河流堆积物主要为块石及砂、砾石,厚度0.5~1.5m,块石多呈扁平状,块径一般为0.5~0.8m,大者可达1m以上,主要分布在右侧河床。设计上考虑为砌石围堰,因此,施工时只需将河床内河流堆积物清除干净,避免堰基渗水即可,不需作其它基础处理。第六节二道坝工程地质条件二道坝位于彭子塘引水坝下游约60m,河床宽约23m,主流位于河中心,河床基岩基本裸露,河流堆积物主要为块石及砂、砾石,厚度0.5~1m,块石多呈扁平状,块径一般为0.3~0.5m,大者可达1m以上,主要分布在左侧河床,两岸大部分基岩裸露。基岩为志留系下统下段(S11)灰色、灰绿色浅变质砂岩,岩石致密坚硬、完整。岩层产状N56°E/NW∠45°~50°,倾向下游偏左岸。两岸边坡稳定,不存在严重的工程地质和水文地质问题。设计上考虑为浆砌石重力坝,因此,施工时需将河床内河流堆积物清除干净,基岩表面整平以后浆砌块石回填,不需要进行专门基础处理工作。第四章岩土体物理力学参数第一节概况工程区岩性比较单一,以中厚层浅变质砂岩为主,夹砂质板岩及少量碳质板状页岩。岩体力学强度以浅变质砂岩最高,砂质板岩次之,最低的为碳质板状页岩。鉴于工程区工程地质特性,各建(构)筑物基础持力层建议均选择弱风化基岩。第四系松散堆积层主要为硬塑的残坡积含砾粘土与稍密的冲洪积卵石(土)。

第二节物理力学指标推荐值岩体物理力学参数推荐值依照同类工程经验、本地区的地质、地层特性及该场地以往岩石物理力学试验成果(见表4.2.1)给出。岩体物理力学参数推荐值见表4.2.2和表4.2.3。表4.2.1岩石物理力学性质试验成果表岩石名称风化状态湿密度(g/cm3)比重孔隙率(%)饱和吸水率(%)泊松比弹性模量(GPa)软化系数(Kd)抗剪断强度f’砼/岩c’砼/岩浅变质砂岩弱风化2.752.760.720.230.234.83450.041.550.5浅变质砂岩弱风化2.742.750.730.230.294.01846.25

饱和抗压强度(MPa)0.710.701.500.505表4.2.2坝基岩体物理力学参数推荐表岩石名称地层时代风化状物理性指标湿密度比重孔隙率饱和吸水率泊松比弹模饱和抗压强度软化系数强度抗剪断强度ρGsnGasμERgf′砼/岩C′砼/岩G/cm3%%GPaMPaKdMPa浅变质砂岩S11强风化2.682.720.750.250.28~0.323.5~4.030~350.65~0.700.70~0.750.35~0.40浅变质砂岩弱风化2.722.750.720.210.2~0.256.0~7.045~500.70~0.750.85~0.900.60~0.65砂质板岩强风化2.652.700.780.280.3~0.352.5~3.020~250.50~0.550.60~0.700.25~0.30砂质板岩弱风化2.712.730.730.250.25~0.35.0~6.035~400.60~0.650.75~0.800.40~0.45炭质页岩弱风化2.602.680.750.250.351.0~2.010~150.4~0.50.40.2断层破碎带0.5~1.0节理裂隙

态抗剪f砼/岩0.45~0.50.55~0.600.4~0.450.5~0.550.350.25~0.300.3~0.35表4.2.3厂区及隧洞岩体物理力学参数推荐值表岩石名称风化状态湿密度(g/cm3)比重孔隙率(%)饱和吸水率(%)泊松比弹性模量(GPa)饱和抗压强度(MPa)软化系数(Kd)抗剪强度抗剪断强度临时开挖坡比永久开挖坡比f’砼/岩c’砼/岩浅变质砂岩强风化2.682.720.750.250.28~0.33.5~4.030~350.65~0.700.45~0.50.70~0.750.35~0.401:0.351:0.50浅变质砂岩弱风化2.722.750.720.210.20~0.26.0~7.045~500.70~0.750.55~0.600.85~0.900.60~0.651:0.251:0.35砂质板岩强风化2.652.700.780.280.3~0.352.5~3.020~250.50~0.550.40~0.450.60~0.700.25~0.301:0.501:0.75砂质板岩弱风化2.712.730.730.250.25~0.35.0~6.035~400.60~0.650.5~0.550.75~0.800.40~0.451:0.351:0.50碳质板岩弱风化2.602.610.740.250.351.0~1.510~200.4~0.50.350.40.251:0.51:0.75断层破碎带0.5~1.00.25~0.30节理裂隙0.3~0.35含碎石粘土1:0.751:1稍密砂、卵石容许承载力(KPa)800~10001000~1500600~800800~1000400~600110~130200~4001:1

1:1.2第五章天然建筑材料根据天然建筑材料勘察规程对本阶段的要求和本工程的实际情况,本次天然建筑材料勘察对工程所需的土料、天然砂砾料、人工轧骨料和石料产地的分布、储量、质量及开采运输条件进行了详细勘察。第一节砂砾料及土料坝址附近缺乏天然砂砾料,大坝及厂房所需砂砾料,若从80km外的新化或炉观镇运来,由于运距远,运价高,鉴于当地石料丰富,采用人工轧骨料,比外购合算,建议采用人工轧制粗细骨料方案。设计上考虑围堰为砌石围堰,故对土料没有具体要求。第二节块石料通过调查大坝附近共有三处料场,分布在库内左右两岸及大坝下游,运距约200~700m,储量均大于100万m3。三个料场的情况如下:1#料场,位于长丰河与渠江汇合口处,距离坝址约200~300m,为志留系下统下段中厚层状灰绿色浅变质砂岩,岩石致密、完整、中等坚硬。山坡自然坡度30~40°,可开采范围长度100~200m,有用层平均厚度约20~30m,除去残坡积和强风化层可开采块石约50万m3。该料场石质好、夹层少,全为基岩裸露,易于开采。开采高程360~390m,可作为大坝砌筑时的主要料场。2#料场,位于大坝上游的渠江左岸,距大坝约300~500m,岩性同1#料场,山坡自然坡度30~40°,可开采长度200m,高度约100m,残坡积和强风化等无用层厚度3~5m,可采块石大于100万m3,因该料场所处高程400~500m,为大坝砌筑时的上部料场。

3#料场,位于大坝下游左岸龙虎洞处,距大坝约500~700m,岩性同1#料场,残坡积和强风化等无用层厚度约3~5m,有用层平均厚度大于50m,分布面积广,可开采厚度大,主要分布在400~500高程,可采储量在100万m3以上,为今后大坝砌筑到上部一定高程时的参考采石料场。石料场物理力学性质指标经验值如下表5.1.1。天然建筑材料(块石料)各产地分布情况见表5.1.2。容重(g/cm3)2.60~2.75抗压强度Rb(Mpa)60~70表5.1.1石料场岩石物理力学性质指标经验值

软化系数Kd0.65~0.70表5.1.2天然建筑材料(块石料)各料场概况一览表料场编号2#料场3#料场运距(m)300~500500~700无用层平均厚度(m)3.0~5.03.0~5.0有用层平均厚度(m)>50>50可开采高程(m)400~500400~500可开采储量(万m3)>100>100料场评价1#料场200~3002.3~3.020~30360~39050岩石为志留系下统下段(S12)灰绿色浅变质石英细砂岩,中~厚层状岩石坚硬完整,质量好,料场距坝址近开采条件好。可作为主料场。岩性与1#料场相同,开采储量大,无施工干扰,运距适当,可作为坝体上部砌筑料场。与2#料场相同。第六章结论与建议一、结论⑴根据国家地震局颁布的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001),本区地震动峰值加速度a<0.05g,地震动反应谱特征周期为T=0.35S,相对'

您可能关注的文档

- 工程地质勘察报告模板

- 道路工程地质勘察报告

- 区域地质勘察报告

- 珙县底洞镇三小教师周转房工程地质勘察报告

- 试论公路工程地质勘察报告的编写工作

- 试论公路工程地质勘察报告的编写工作的论文

- 试论公路工程地质勘察报告的编写工作

- 水文地质勘察报告

- 地质勘察报告样本.doc

- 090312湖南省华信有色金属公司渣库岩土工程地质勘察报告

- 乌石冲水库工程地质勘察报告

- 某水库工程地质勘察报告

- 工程地质勘察报告1

- 信阳市平桥区蔡湾中桥岩土工程地质勘察报告

- 内江市北沿线大桥工程地质勘察报告文字部分

- dg-oswfz国家重点公路粤赣高速公路合水至热水段工程地质勘察报告

- 丘北县官寨乡小矣勒小学住宿楼及食堂地基工程地质勘察报告

- [广东]高速公路工程地质勘察报告