- 900.00 KB

- 36页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档由网友投稿或网络整理,如有侵权请及时联系我们处理。

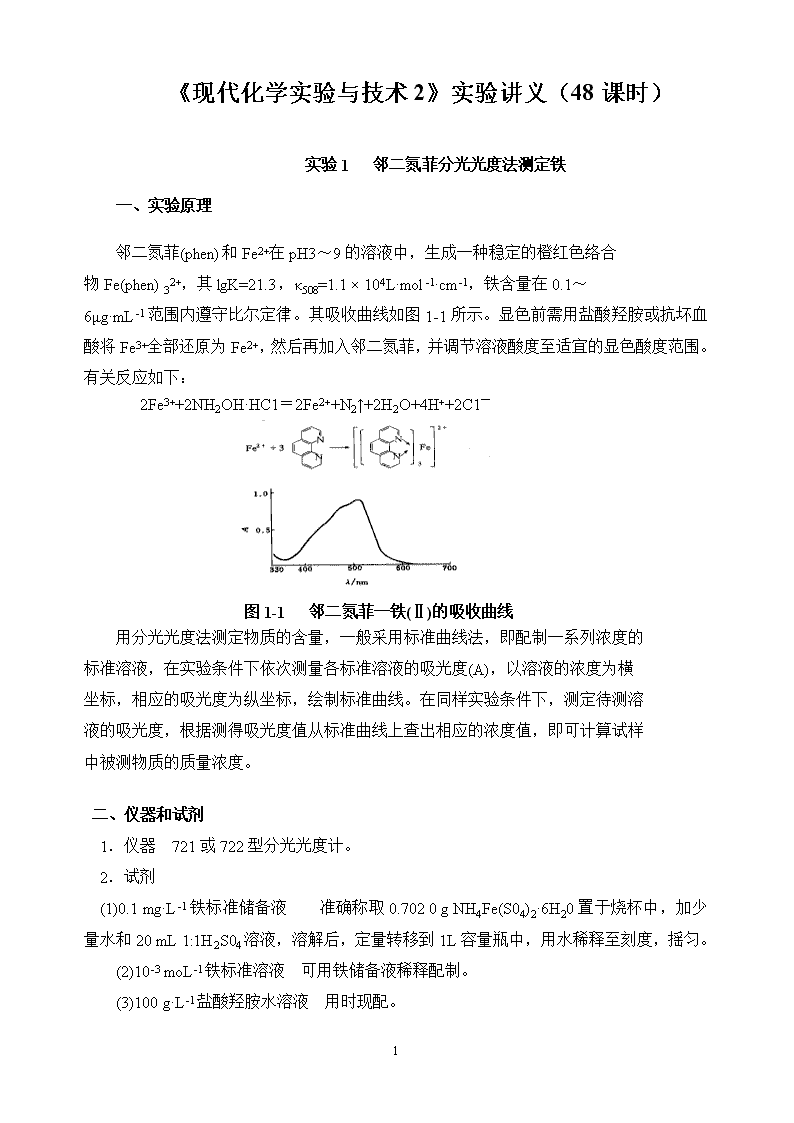

'《现代化学实验与技术2》实验讲义(48课时)实验1邻二氮菲分光光度法测定铁一、实验原理邻二氮菲(phen)和Fe2+在pH3~9的溶液中,生成一种稳定的橙红色络合物Fe(phen)32+,其lgK=21.3,κ508=1.1×104L·mol-1·cm-1,铁含量在0.1~6μg·mL-1范围内遵守比尔定律。其吸收曲线如图1-1所示。显色前需用盐酸羟胺或抗坏血酸将Fe3+全部还原为Fe2+,然后再加入邻二氮菲,并调节溶液酸度至适宜的显色酸度范围。有关反应如下:2Fe3++2NH2OH·HC1=2Fe2++N2↑+2H2O+4H++2C1-图1-1邻二氮菲一铁(Ⅱ)的吸收曲线用分光光度法测定物质的含量,一般采用标准曲线法,即配制一系列浓度的标准溶液,在实验条件下依次测量各标准溶液的吸光度(A),以溶液的浓度为横坐标,相应的吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。在同样实验条件下,测定待测溶液的吸光度,根据测得吸光度值从标准曲线上查出相应的浓度值,即可计算试样中被测物质的质量浓度。二、仪器和试剂1.仪器721或722型分光光度计。2.试剂(1)0.1mg·L-1铁标准储备液 准确称取0.7020gNH4Fe(S04)2·6H20置于烧杯中,加少量水和20mL1:1H2S04溶液,溶解后,定量转移到1L容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。(2)10-3moL-1铁标准溶液可用铁储备液稀释配制。(3)100g·L-1盐酸羟胺水溶液用时现配。36

(4)1.5g·L-1邻二氮菲水溶液避光保存,溶液颜色变暗时即不能使用。(5)1.0mol·L-1叫乙酸钠溶液。(6)0.1mol·L-1氢氧化钠溶液。三、实验步骤1.显色标准溶液的配制在序号为1~6的6只50mL容量瓶中,用吸量管分别加入0,0.20,0.40,0.60,0.80,1.0mL铁标准溶液(含铁0.1g·L-1),分别加入1mL100g·L-1盐酸羟胺溶液,摇匀后放置2min,再各加入2mL1.5g·L-1邻二氮菲溶液、5mL1.0mol·L-1乙酸钠溶液,以水稀释至刻度,摇匀。2.吸收曲线的绘制在分光光度计上,用1cm吸收池,以试剂空白溶液(1号)为参比,在440~560nm之间,每隔10nm测定一次待测溶液(5号)的吸光度A,以波长为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制吸收曲线,从而选择测定铁的最大吸收波长。3.显色剂用量的确定在7只50mL容量瓶中,各加2.0mL10-3mol·L-1铁标准溶液和1.0mL100g·L-1盐酸羟胺溶液,摇匀后放置2min。分别加入0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,2.0,4.0mL1.5g·L-1邻二氮菲溶液,再各加5.0mL1.0mol·L-1乙酸钠溶液,以水稀释至刻度,摇匀。以水为参比,在选定波长下测量各溶液的吸光度。以显色剂邻二氮菲的体积为横坐标、相应的吸光度为纵坐标,绘制吸光度-显色剂用量曲线,确定显色剂的用量。4.溶液适宜酸度范围的确定在9只50mL容量瓶中各加入2.0mL10-3mol·L-1。铁标准溶液和1.0mL100mol·L-1盐酸羟胺溶液,摇匀后放置2min。各加2mL1.5g·L-1邻二氮菲溶液,然后从滴定管中分别加入0,2.00,5.00,8.00,10.00,20.00,25.00,30.00,40.00mL0.1mol·L-1NaOH溶液摇匀,以水稀释至刻度,摇匀。用精密pH试纸或酸度计测量各溶液的pH。以水为参比,在选定波长下,用1cm吸收池测量各溶液的吸光度。绘制A—pH曲线,确定适宜的pH范围。5.络合物稳定性的研究移取2.0mL10-3mol·L-1铁标准溶液于50mL容量瓶中,加入1.0mL100g·L-1盐酸羟胺溶液混匀后放置2min。2.0mL1.5g.L-1邻二氮菲溶液和5.0mL1.0mol·L-1。乙酸钠溶液,以水稀释至刻度,摇匀。以水为参比,在选定波长下,用1cm吸收池,每放置一段时间测量一次溶液的吸光度。放置时间:5min,10min,30min,1h,2h,3h。36

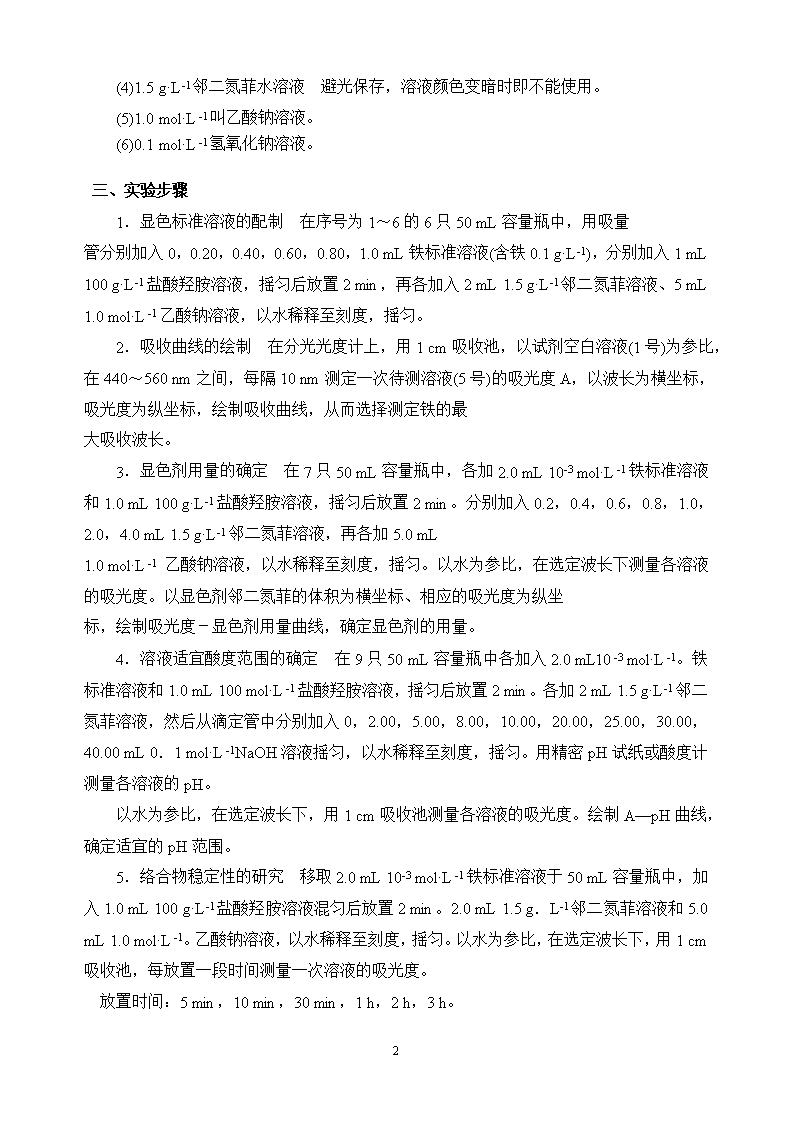

以放置时间为横坐标、吸光度为纵坐标绘制A-t曲线,对络合物的稳定性作出判断。6.标准曲线的测绘以步骤l中试剂空白溶液(1号)为参比,用1cm吸收池,在选定波长下测定2~6号各显色标准溶液的吸光度。在坐标纸上,以铁的浓度为横坐标,相应的吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。7.铁含量的测定试样溶液按步骤1显色后,在相同条件下测量吸光度,由标准曲线计算试样中微量铁的质量浓度。四、思考题1.用邻二氮菲测定铁时,为什么要加入盐酸羟胺?其作用是什么?试写出有关反应方程式。2.根据有关实验数据,计算邻二氮菲一Fe(Ⅱ)络合物在选定波长下的摩尔吸收系数。3.在有关条件实验中,均以水为参比,为什么在测绘标准曲线和测定试液时。要以试剂空白溶液为参比?实验2分光光度法测定邻二氮菲一铁(Ⅱ)络合物的组成一、实验原理络合物组成的确定是研究络合反应平衡的基本问题之一。金属离子M和络合剂L形成络合物的反应为M+nL====MLn式中,n为络合物的配位数,可用摩尔比法(或称饱和法)进行测定,即配制一系列溶液,各溶液的金属离子浓度、酸度、温度等条件恒定,只改变配位体的浓度,在络合物的最大吸收波长处测定各溶液的吸光度,以吸光度对摩尔比cL/cM作图,如图2-1所示。图2-1摩尔比法测定络合物组成将曲线的线性部分延长相交于一点,该点对应的cL/cM值即为配位数n36

。摩尔比法适用于稳定性较高的络合物组成的测定。二、仪器与试剂1.仪器721或722型分光光度计。2.试剂10-3mol·L-1铁标准溶液;100g·L-1盐酸羟胺溶液;10-3mol·L-1邻二氮菲水溶液;1.0mol·L-1乙酸钠溶液。三、实验步骤取9只50mL容量瓶,各加入1.0mL10-3mol·L铁标准溶液,1mL100g·L-1。盐酸羟胺溶液,摇匀,放置2min。依次加入1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0ml。10-3mol·L-1邻二氮菲溶液,然后各加5mL1.0mol·L-1叫乙酸钠溶液,以水稀释至刻度,摇匀。在510nm处,用1cm吸收池,以水为参比,测定各溶液的吸光度A。以A对cL/cM作图,将曲线直线部分延长并相交,根据交点位置确定络合物的配位数n。四、思考题1.在什么条件下,才可以使用摩尔比法测定络合物的组成?2.在此实验中为什么可以用水为参比,而不必用试剂空白溶液为参比?实验3有机化合物的紫外吸收光谱及溶剂性质对吸收光谱的影响一、实验原理具有不饱和结构的有机化合物,如芳香族化合物,在紫外区(200~400nm)有特征的吸收,为有机化合物的鉴定提供了有用的信息。 紫外吸收光谱定性的方法是比较未知物与已知纯样在相同条件下绘制的吸收光谱,或将绘制的未知物吸收光谱与标准谱图(如Sadtler紫外光谱图)相比较,若两光谱图的λmax和κmax相同,表明它们是同一有机化合物。极性溶剂对有机物的紫外吸收光谱的吸收峰波长、强度及形状有一定的影响。溶剂极性增加,使n→π*跃迁产生的吸收带蓝移,而π→π*跃迁产生的吸收带红移。二、仪器与试剂36

1.仪器UV-2401型紫外一可见分光光度计,带盖石英吸收池2只(1cm)。2.试剂(1)苯、乙醇、正己烷、氯仿、丁酮。(2)异亚丙基丙酮分别用水、氯仿、正己烷配成浓度为0.4g·L-1的溶液。三、实验步骤1.苯的吸收光谱的测绘在1cm的石英吸收池中,加人两滴苯,加盖,用手心温热吸收池底部片刻,在紫外分光光度计上,以空白石英吸收池为参比,从220~360nm范围内进行波长扫描,绘制吸收光谱。确定峰值波长。2.乙醇中杂质苯的检查用lcm石英吸收池,以乙醇为参比溶液,在230~280nm波长范围内测绘乙醇试样的吸收光谱,并确定是否存在苯的B吸收带?3.溶剂性质对紫外吸收光谱的影响(1)在3支5mL带塞比色管中,各加入0.02mL,丁酮,分别用去离子水、乙醇、氯仿稀释至刻度,摇匀。用1cm石英吸收池,以各自的溶剂为参比,在220~350nm波长范围内测绘各溶液的吸收光谱。比较它们的λmax的变化,并加以解释。(2)在3支10mL带塞比色管中,分别加入0.20mL异亚丙基丙酮,并分别用水、氯仿、正己烷稀释至刻度,摇匀。用1cm石英吸收池,以相应的溶剂为参比,测绘各溶液在200~350nm范围内的吸收光谱,比较各吸收光谱λmax的变化,并加以解释。四、注意事项1.石英吸收池每换一种溶液或溶剂必须清洗干净,并用被测溶液或参比液荡洗三次。2.本实验所用试剂均应为光谱纯或经提纯处理。五、思考题1.分子中哪类电子跃迁会产生紫外吸收光谱?2.为什么极性溶剂有助于n→π*跃迁向短波方向移动?而π→π*跃迁向长波方向移动?36

实验4紫外吸收光谱测定蒽醌试样中蒽醌的含量和摩尔吸收系数一、实验原理利用紫外吸收光谱进行定量分析时,必须选择合适的测定波长。在蒽醌试样中含有邻苯二甲酸酐,它们的紫外吸收光谱如图4-4所示。由于在蒽醌分子结构中的双键共轭体系大于邻苯二甲酸酐,因此蒽醌的吸收峰红移比邻苯二甲酸酐大,且两者的吸收峰形状及其最大吸收波长各不相同,蒽醌在波长251nm处有一强烈吸收峰(κ=4.6×104L·mol-1·cm-1),在波长323nm处有一中等强度的吸收峰(κ=4.7×103L·mol-1·cm-1),而在251nm波长附近有一邻苯二甲酸酐的强烈吸收峰λmax(κ=3.3×104L·mol-1·cm-1),为了避开其干扰,选用323nm波长作为测定蒽醌的工作波长。由于甲醇在250~350nm无吸收干扰,因此可用甲醇为参比溶液。图4-1蒽醌(曲线1)和邻苯二甲酸酐(曲线2)在甲醇中的紫外吸收光谱摩尔吸收系数k是衡量吸光度定量分析方法灵敏度的重要指标,可利用求标准曲线斜率的方法求得。二、仪器与试剂1.仪器UV-2401型紫外-可见分光光度计。2.试剂(1)葸醌、甲醇、邻苯二甲酸酐。(2)蒽醌试样。(3)4.0g·L-1蒽醌标准贮备液准确称取0.4000g蒽醌置于100mL烧杯中,用甲醇溶解后,转移到100mL容量瓶中,以甲醇稀释至刻度,摇匀。(4)0.0400g·L-1。蒽醌标准溶液吸取1.0mL上述蒽醌贮备液于100mL容量瓶中,以甲醇稀释至刻度,摇匀。36

三、实验步骤1、蒽醌系列标准溶液的配制在5只10mL容量瓶中,分别加入2.00,4.00,6.00,8.00,10.00mL葸醌标准溶液(0.0400g·L-1),然后用甲醇稀释到刻度,摇匀备用。2、称取0.1000g葸醌试样于小烧杯中,用甲醇溶解后,转移至50mL容量瓶中,以甲醇稀释至刻度,摇匀备用。3、用1cm石英吸收池、,以甲醇作为参比溶液,在200~350nm波长范围内测定一份蒽醌标准溶液的紫外吸收光谱。4、配制浓度为0.1g·L-1邻苯二甲酸酐的甲醇溶液,按上述方法测绘其紫外吸收光谱。5、在选定波长下,以甲醇为参比溶液,测定蒽醌标准溶液系列及葸醌试液的吸光度。以蒽醌标准溶液的吸光度为纵坐标,浓度为横坐标绘制标准曲线,根据葸醌试液的吸光度,在标准曲线上查得其对应的浓度,并根据试样配制情况。计算葸醌试样中葸醌的含量,并计算此波长处的k值。四、思考题1、为什么选用323nm而不选用251nm波长作为蒽醌定量分析的测定波长?2、本实验为什么用甲醇作参比溶液?实验5有机化合物红外光谱的测定与分析一、实验目的了解并初步掌握傅立叶变换红外光谱仪的基本原理与构造;通过测定样品的红外光谱,学习样品制备的方法;初步掌握获得谱图的一般操作程序与技术;学习谱图的解析方法。二、实验原理红外光谱是研究分子振动和转动信息的分子光谱,它反映了分子化学键的特征吸收频率,可用于化合物的结构分析和定量测定。根据实验技术和应用的不同,一般将红外光区划分为三个区域:近红外区(13158~4000cm-1),中红外区(4000~400cm-1)和远红外区(400~10cm-1),一般的红外光谱在中红外区进行检测。36

红外光谱对化合物定性分析常用方法有已知物对照法和标准谱图查对法。傅立叶变换红外光谱仪主要由红外光源、迈克尔逊(Michelson)干涉仪、检测器、计算机等系统组成。光源发散的红外光经干涉仪处理后照射到样品上,透射过样品的光信号被检测器检测到后以干涉信号的形式传送到计算机,由计算机进行傅立叶变换的数学处理后得到样品红外光谱图。三、仪器及试剂1、仪器:Avatar360FT-IR红外光谱仪、压片机、压片模具、磁性样品架、可拆式液体池、KBr盐片、红外烘灯、玛瑙研钵。2、试剂:苯甲酸、甲醛、苯乙酮、乙酸、无水丙酮(以上试剂均为分析纯)、KBr(光谱纯)。四、实验步骤1.苯甲酸固体红外光谱的测定与分析(KBr压片法)(1)取干燥的苯甲酸试样约1mg于干净的玛瑙研钵中,在红外烘灯下研磨成细粉,再加入约150mg干燥的KBr一起研磨至二者完全混合均匀,颗粒粒度约为2µm以下。(2)取适量的混合样品于干净的压片模具中,堆积均匀,用压片机加压制成透明试样薄片。(3)将试样薄片装在磁性样品架上,放入Avatar360FT-IR红外光谱仪的样品室中,先测空白背景,再将样品置于光路中,测量样品红外光谱图。(4)扫谱结束后,取出样品架,取下薄片,将压片模具、试样架等用无水乙醇擦洗干净,置于干燥器中保存好。(5)对所测谱图进行基线校正及适当平滑处理,标出主要吸收峰的波数值,打印谱图,判别各主要吸收峰的归属,分析样品的结构。(6)进行图谱检索,与人工分析进行对比。2.苯甲醛、苯乙酮和丙酮等羰基类液体有机物红外光谱的测定与分析(液膜法)(1)用滴管取少量液体样品,滴到液体池的一块盐片上,盖上另一块盐片(稍转动驱走气泡),使样品在两盐片间形成一层透明薄液膜。固定液体池后将其置于红外光谱仪的样品室中,测定样品红外光谱图。(236

)对所测谱图进行基线校正及适当平滑处理,标出主要吸收峰的波数值,判别各主要吸收峰的归属,打印谱图,比较各种化合物羰基峰的位置差异,说明原因。(3)进行图谱检索,与人工分析进行对比。五、注意事项1.KBr应干燥无水,固体试样研磨和放置均应在红外烘灯下,防止吸水变潮;KBr和样品的质量比约在100~200:1之间。2.可拆式液体池的盐片应保持干燥透明,切不可用手触摸盐片表面;每次测定前后均应在红外烘灯下反复用无水乙醇及滑石粉抛光,用镜头纸擦拭干净,在红外烘灯下烘干后,置于干燥器中备用。盐片不能用水冲洗。六、思考题1.用压片法制样时,为什么要求将固体试样研磨到颗粒粒度在2μm左右?为什么要求KBr粉末干燥、避免吸水受潮?2.KBr盐片为什么要保持干燥?应如何保存?3.苯甲醛、苯乙酮和丙酮等羰基峰位有何不同?说明原因。实验6火焰原子吸收光谱法灵敏度和自来水中钙、镁的测定一、实验原理在使用锐线光源条件下,基态原子蒸气对共振线的吸收,符合朗伯-比尔定律,即A=lg(I0/I)=KLN0在试样原子化时,火焰温度低于3000K时,对大多数元素来讲,原子蒸气中基态原子的数目实际上十分接近原子总数。在一定实验条件下,待测元素的原子总数目与该元素在试样中的浓度呈正比。则A=kc用A-c标准曲线法或标准加入法,可以求算出元素的含量。由原子吸收法灵敏度的定义,按下式计算其灵敏度S:36

二、仪器与试剂1.仪器原子吸收分光光度计;钙、镁空心阴极灯。2.试剂(1)1.0g·L-1镁标准贮备溶液(2)1.0g·L-1钙标准贮备溶液(3)50mg·L-1标准使用溶液(4)100mg·L-1钙标准使用溶液(5)MgO(GR);无水CaCO3(GR);HCI(AR)配制用水均为二次蒸馏水。三、实验步骤1.钙、镁系列标准溶液的配制(1)配制钙系列标准溶液:2.0,4.0,6.0,8.0,10.0mg·L-1(2)配制镁系列标准溶液:0.1,0.2,0.3,0.4,0.5mg·L-12.工作条件的设置(1)吸收线波长Ca422.7nm。Mg285.2nm(2)空心阴极灯电流4mA(3)狭缝宽度0.1mm(4)原子化器高度6mm(5)空气流量4L·min-1,乙炔气流量1.2L·min-13.钙的测定(1)用10mL的移液管吸取自来水样于100mL,容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。(2)在最佳工作条件下,以蒸馏水为空白,由稀至浓逐个测量钙系列标准溶液的吸光度,最后测量自来水样的吸光度A。4.镁的测定(1)用2mL的吸量管吸取自来水样于100mI容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。(2)在最佳工作条件下,以蒸馏水为空白,测定镁系列标准溶液和自来水样的吸光度A。5.实验结束后,用蒸馏水喷洗原子化系统2min,按关机程序关机。最后关闭乙炔钢瓶阀门,旋松乙炔稳压阀,关闭空压机和通风机电源。36

6.绘制钙、镁的A—c标准曲线,由未知样的吸光度Ax,求算出自来水中钙、镁含量(mg·L-1)。或将数据输入微机,按一元线性回归计算程序,计算钙、镁的含量。7.根据测量数据,计算该仪器测定钙、镁的灵敏度S。四、注意事项1.乙炔为易燃易爆气体,必须严格按照操作步骤工作。在点燃乙炔火焰之前,应先开空气,后开乙炔气;结束或暂停实验时,应先关乙炔气,后关空气。乙炔钢瓶的工作压力,一定要控制在所规定范围内,不得超压工作。必须切记,保障安全。2.注意保护仪器所配置的系统磁盘。仪器总电源关闭后,若需立即开机使用,应在断电后停机5min再开机,否则磁盘不能正常显示各种页面。五、思考题1.为什么空气、乙炔流量会影响吸光度的大小?2.为什么要配制钙、镁标准溶液?所配制的钙、镁系列标准溶液可以放置到第二天使用吗?为什么?实验7pH玻璃电极响应斜率及溶液pH的测定一、实验原理进行pH测定时,使用如下电池作测量体系:pH玻璃电极试液SCE=>E电池=k+0.059·pH(25℃)由:E电池=ESCE—E玻+E液接E玻=k—0.059·pH其中0.059V/pH(或59mV/pH)称为pH玻璃电极响应斜率(25℃),理想的pH玻璃电极在25℃时其斜率应为59mV/pH,但实际上由于制作工艺等的差异,每个pH玻璃电极其斜率可能不同,须用实验方法来测定。二、仪器及试剂1.仪器:PHS-3C型酸度计、雷磁复合pH玻璃电极、36

2.试剂:邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液pH=4.00磷酸二氢钾和磷酸氢二钠标准缓冲溶液pH=6.86硼砂标准缓冲溶液pH=9.18三、实验步骤1.PHS-3C酸度计的标定(1)把选择开关旋钮调到pH档;(2)调节温度补偿旋钮,使旋钮白线对准溶液温度值;(3)把斜率调节旋钮顺时针旋到底;(4)把用蒸馏水清洗过的电极插入pH=6.86标准缓冲溶液中;(5)调节定位调节旋钮,使仪器显示读数与该缓冲溶液当时温度下的pH值相一致;(6)用蒸馏水清洗电极,用滤纸吸干,再插入pH=4.00的标准缓冲溶液中,调节斜率旋钮使仪器显示读数与该缓冲液当时温度下的pH值一致,仪器完成标定。仪器标定后,不得再转动定位调节旋钮!否则应重新进行标定工作。2.pH玻璃电极响应斜率的测定把选择开关旋钮调到mV档,将电极插入pH=4.00的标准缓冲溶液中,摇动烧杯、使溶液均匀,在显示屏上读出溶液的mV值,依次测定pH=6.86、pH=9.18标准缓冲溶液的mV值;3.未知pH试液的测定当被测溶液与标定溶液温度相同时,用蒸馏水清洗电极,滤纸吸干,将电极插入未知试液中,摇动烧杯、使溶液均匀,在显示屏上读出溶液的pH值;用蒸馏水清洗电极,滤纸吸干。四、实验数据及其处理1.pH玻璃电极响应斜率的测定作E~pH图,求出直线斜率即为该玻璃电极的响应斜率。若偏离59mV/pH太多,则该电极不能使用。2.记录未知试液pH值。36

实验8自动电位滴定测定工业纯碱总碱度一、实验原理滴定分析重要条件是反应能够完全、定量进行,有99.9%的反应物能转变为产物。反应要迅速,副反应少,有合适的确定终点的方法(指示剂)。常规滴定分析的缺点是有时无法找到合适的指示剂,有色和浑浊溶液的测定困难,滴定终点判断困难,非水溶液的测定困难。二、电位滴定法能准确滴定带有以上普通方法不能进行的样品,可用于各类滴定反应中,包括酸碱反应、氧化还原反应、络合反应和沉淀滴定。其原理是测量滴定过程中指示电极电位的变化来确定终点。在电位滴定法中,需要在待测溶液中插入两个电极,一个为指示电极,一个为参比电极,这两个电极同时浸入试液中就组成了一个原电池。在电位滴定中,通过测量电极电位的变化就可求得滴定终点。普通滴定法是利用指示剂颜色的突变,后者是利用电动势的突变。三、电位滴定中如何选择电极滴定方法指示电极参比电极酸碱反应PH玻璃电极甘汞电极氧化还原反应铂电极甘汞电极络合滴定汞电极,银电极甘汞电极沉淀滴定银电极甘汞电极四、试剂与仪器ZD-4A自动电位滴定仪、结晶碳酸钠、0.1000mol/L盐酸标准溶液36

五、实验步骤(一)仪器介绍(二)电极标定(pH滴定模式需要,常选用二点标定)1、将PH复合电极及温度电极插入缓冲溶液6.86中,按“标定”键,当显示的PH值读数趋于稳定后,按“F2(确认)”键,仪器显示电极的百分斜率和E0值,至此一定标定结束。2、将电极用蒸馏水洗净擦干净后,插入PH=4.02或9.18的标准缓冲溶液中,重复上步操作,二点标定结束。(三)清洗(滴定前和滴定结束后)按“清洗”键(蒸馏水洗涤、滴定剂润洗),设置清洗次数。(四)预滴定1、准确称取0.5克(A组)、1.0克(B组)于100ml烧杯中,溶解,定量转移入100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。2、用移液管移取上液10ml于100ml烧杯中,加入60ml水,在烧杯中放入一粒“搅拌子”。3、选择“滴定”4、在滴定模式中,选择“预滴定”模式5、选择“PH”模式6、按“开始”键开始用0.1mol/l盐酸标准溶液滴定7、记录3个滴定终点的EP值和PH值(最多5个)8、选择△[H+]/△V值最大的为终点平行测定2次,取平均值为滴定终点预滴定数据记录V0PH0V1PH1V2PH2V3PH3△[H+]/△VV0PH0V1PH1V2PH2V3PH3滴定终点(五)预设终点滴定36

1、用移液管移取上液10ml于100ml烧杯中,加入60ml水,在烧杯中放入一粒“搅拌子”。2、选择“滴定”3、在滴定模式中,选择“预设终点滴定”模式4、选择“PH”模式6、“斜率“、”电位“缺省设置7、设置:预设终点数“1“8、设置:第一终点“?“(预滴定确定的终点)9、设置:第一预控点:对大突跃的反应,预控点要设置到离终点电位远一点的地方。(一般距离终点电位100mv以上,而对小突跃的反应,预控点可以设置到离终点近一点的地方,以加快速度。10、设置:延时时间10S11设置完毕,按“开始”键开始用0.1mol/l盐酸标准溶液滴定12、滴定结束,记录滴定体积13、平行测定三次,计算纯碱中总碱度。第二次测定时,选择“重复上次测定”即可预设终点第一预控点测定次数123VHCL/ml总碱量/Na2CO3%总碱量/Na2CO3%平均值单次测定偏差相对平均偏差(六)人工滴定1、准确称取0.5克(A组)、1.0克(B组)于100ml烧杯中,溶解,定量转移入100ml容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度,摇匀。2、用移液管移取上液10ml于250ml锥形瓶中,加甲基橙1滴,用0.1mol/l盐酸标准溶液滴定至溶液由黄色变为橙色即为终点。平行测定三份。计算纯碱中总碱度。测定次数12336

VHCL/ml总碱量/Na2CO3%总碱量/Na2CO3%平均值单次测定偏差相对平均偏差六、思考题1、自动电位滴定法的适用范围?2、本实验中,自动电位滴定法与手动滴定法相比,精密度有何区别,为什么?实验9烃类物质的定性分析(气相色谱法)一、实验目的1.了解气相色谱仪的结构2.掌握气相色谱仪的使用及操作3.掌握气相色谱仪的热导检测器的使用规则4.了解气相色谱仪的应用及定性分析的注意事项二、实验原理1.混合物的定性分析色谱定性分析的任务是确定色谱图上各色谱峰代表何组分,根据各色谱峰的保留值进行色谱定性分析。在一定的色谱操作条件下,每种物质都有一确定不变的保留值(如保留时间),故可作为定性的依据,只要在相同色谱条件下,对已知纯样和待测试样进行色谱分析,分别测量各组分峰的保留值,若某组分峰的保留值与已知纯样相同,则可认为二者是同一物质。这种色谱定性分析方法要求色谱条件稳定,保留值测定准确。2.定量分析确定了各个色谱峰代表的组分后,即可对其进行定量分析。色谱定量分析的依据足第i个待测组分的质量与检测器的响应信号(峰面积A或峰高A)呈正比:36

式中Ai为其峰面积(cm2),hi为其峰高(cm),fi为绝对校正因子。经色谱分离后,混合物中各组分均产生可测量的色谱峰;则可按归一化公式计算各组分的质量分数,设为fi,相对校正因子,则三、仪器和试剂1.仪器GC-14B型气相色谱仪(日本岛津);热导池检测器;皂膜流量计;微量注射器。2.试剂正己烷、环己烷、正庚烷均为AR;混合物试液。四、色谱条件φ3mm×2m螺旋型不锈钢柱;SE-30(弱极性固定相,液体),101白色硅烷化担体(80~100目);液载比5%;Tc:℃;Ti=90℃;Td=90℃;桥电流80mA;载气为N2(99.999%,压力:KPa五、实验步骤1.开机打开载气—-检查气密性—-开主机电源--开检测器电源并确定(编码为4)—-开CBM102—-开电脑--打印机2.参数设定(主机键盘上)设定三个温度(柱温:按COL-INIT.TEMP-65进样口温度:INJ-90检测器温度:按SHIFT.D—DET-TTCD-T-90-确认)—-开加热开关--按START—-待三个温度恒定—-设定桥电流3.电脑上出现准备就绪—单次分析-样品记录(填好)--开始--待机-进样(2-4微升)--按GC-START--按CBM102)--采集--看到谱图(Y轴×10000)--停止--打印—-后处理--调出该数据文件--报告文件4.混合物的分析(1)混合物试液的分析用微量注射器移取2.0µL混合物试液进行分析,连续记录各组分色谱峰的保留时间,并在色谱图上相应色谱峰处作出标记,以资鉴别。计算出各峰相应的保留时间。(2)正已烷、环己烷、正庚烷纯样保留时间的测定分别用微量注射器移取上述纯样溶液各0.4µL,依次进样分析,分别测定出各色谱峰的保留时间tR,36

计算出各峰相应的保留时间tR,。六、结果处理1.将混合物试液各组分色谱峰的调整保留时间与已知纯样进行对照,对各色谱峰所代表的组分作出定性判断。谱图上第一个峰代表什么物质,第二个峰代表什么物质,第三个峰代表什么物质2.用归一化方法计算混合物试液中各组分的质量分数。各组分的值fi,见下表。组分正己烷环己烷苯正庚烷fi,0.890.941.000.894.实验完毕,依次关闭热导池桥电流,各加热开关,总机开关,最后关闭载气。并将各加热开关旋钮旋至最低档处。七、注意事项1.热导池桥电流不能太高,否则会引起基线不稳定,甚至容易烧坏热敏元件。2.测定时,取样要准确,进样要迅速,并瞬间拔出注射器。注入试样溶液时,试液中不应有气泡。3.测定时应严格控制实验条件恒定,实验条件稳定是实验成功的关键。八、思考题1.使用热导池检测器时,能否先接通电源,再开启载气?为什么?2.如何选择适当的桥电流和载气种类以提高热导池检测器的灵敏度?3.进样操作应注意哪些事项?在一定的色谱操作条件下,进样量的大小是否会影响色谱峰的保留时间和半峰宽度?实验10气相色谱法测定正庚烷中杂质正已烷含量(内标定量分析)一实验目的1掌握内标定量方法2了解色谱定量的常用几种方法36

3掌握混合物中物质含量测定二实验原理1.内标法是选择一种被测样品中不存在的纯物质作内标物,定量地加入到已知质量的样品中,测定内标物和样品中被测组分的峰面积,引入质量校正因子,就可计算样品中待测组分的质量百分数。在一定色谱条件下,注入检测器的待测组分i的质量mi与检测器对应的响应信号(如峰面积Ai或峰高hi)成正比。2.内标物条件A内标物与试样互溶且是试样中不存在的纯物质B内标物和试样组分峰能分开C内标峰尽量和被测峰靠近,内标物的量也要接近被测组分含量,最好性能也相近。3内标法是常用的比较准确的定量方法,分析条件不必如外标法那样严格,进样量也不必严格控制,缺点是每次分析都要准确称取样品和内标物的质量,不适合快速分析。4常用定量方法A面积归一法(峰高归一法)B内标法C内标曲线法(不用校正因子)D外标法--------标准曲线法(不用校正因子)E标准加入法三仪器与试剂1仪器GC-14B型气相色谱仪(日本岛津),热导池检测器,1ul注射器2试剂正已烷(AR),环已烷(AR),正庚烷样品四气相色谱条件φ3mm×2m的螺旋型不锈钢柱,SE-30固定液,白色101型硅烷化担体,液载比5%,Ti=90℃,Tc=70℃Td=90℃,桥电流为80mA,载气N2(含量99.999%压力:100KPa)五实验步骤1调试好仪器设置好参数基线稳定定性(上节课已完成)2称好干净的小三角锥瓶的质量,加入一定量纯正已烷(记录质量)和环已烷(记录质量)混合均匀,并注入(ul)至色谱仪,可得色谱图,找出两物质的峰面积,求出相对质量校正因子(fi/s)。36

3另取一个干净的小三角锥瓶称量,加入一定量正庚烷样品(记录质量),再加入一定量内标物环已烷(记录质量)。环已烷的质量应与正庚烷样品中正已烷的质量相当。混合均匀,注入(ul)至色谱仪,可得色谱图,找出两物质的峰面积,求出杂质正已烷的百分含量。六数据处理1根据实验步骤2得出的数据求出fi/s=mi/ms×As/Ai2正庚烷样品中正已烷的百分含量的计算根据实验步骤3得出的数据W=m环/M样×A正已烷/A环×fi/s×100七内标法定量的注意事项1.选好内标物;2.估算好内标物的量,并准确称好内标物的质量及样品的质量。实验11反相高效液相色谱法分离苯、甲苯一、实验目的 1.学习高效液相色谱的操作。 2.了解反相液相色谱发分离非极性化合物的基本原理。 3.掌握用反相色谱法分离芳香烃类化合物的方法。 二、方法原理 高效液相色谱法是一种重要的色谱分离技术。根据所用固定相和分离机理的不同,一般将高效液相色谱法分为分配色谱、吸附色谱、离子交换色谱和空间排斥色谱等。 在分配色谱中,组分在色谱柱上的保留程度取决于它们在固定相和流动相之间的分配系数K:组分在固定相中的浓度K=————————————36

组分在流动相中的浓度 显然,K值越大,组分在固定相上的保留时间越长固定相与流动相之间的极性差值也越大。因此,出现了流动相为非极性而固定相为极性物质的正相色谱法和流动相为极性而固定相为非极性的反相色谱法。目前应用最广的固定相是通过化学反应的方法将固定液键合到硅胶表面上,即所谓的键合固定相。若将正构烷烃等非极性物质(如n—C18烷)键合到硅胶基质上,以极性溶剂(如甲醇和水)为流动相,则可分离非极性或弱极性的化合物。据此,采用反相液相色谱法可分离烷基苯类化合物。 三、仪器与试剂 L-20AT高效液相色谱仪、紫外(254nm)检测器、色谱柱C18柱(250毫米×4毫米)、注射器(10微升)、流动相80%甲醇+20%水(使用前应超声波脱气)、苯、甲苯、未知样品 四、实验步骤1.在老师的指导下开启液相色谱仪,设定操作条件。 2.待仪器稳定后,分别用注射器进苯、甲苯各10微升,进样的同时,要作好记录保留时间和保留距离的准备。 3.进未知样10微升,记下各组分色谱峰的保留时间。 4.以标准物的保留时间为基准,给未知样品各组分定性。 5.根据峰面积,估算未知样品中相应组分的含量。 五、问题讨论简述高效液相色谱的应用实验12热重—差热联用分析法研究CuS04·5H20的脱水过程一、实验目的1.熟悉热重和差热分析法的基本原理。2.掌握热重-差热联用分析的实验方法和数据处理方法。3.了解CuSO4·5H2O的脱水机理。二、方法原理36

热分析是一种非常重要的分析方法。它是在程序控制温度下,测量物质的物理性质与温度关系的一种技术。热分析主要用于研究物理变化(晶型转变、熔融、升华和吸附等)和化学变化(脱水、分解、氧化和还原等)。热分析不仅提供热力学参数,而且还可以给出有一定参考价值的动力学数据。热分析在固态科学的研究中被大量而广泛地采用,诸如研究固相反应、热分解和相变以及测定相图等。许多固体材料都有这样或那样的“热活性”,因此热分析是一种很重要的研究手段。本实验用TG-DTA联用技术来研究CuSO4·5H2O的脱水过程。l热重法(TG)热重法(thermogravimetry,TG)是在程序控温下,测量物质的质量与温度或时间的关系的方法,通常是测量试样的质量变化与温度的关系。a.热重曲线由热重法记录的重量变化对温度的关系曲线称热重曲线(TG曲线)。曲线的纵坐标为质量,横坐标为温度(或时间)。例如固体的热分解反应为:A(固)—B(固)+C(气)其热重曲线如图l所示。图l固体热分解反应的典型热重曲线图中为起始温度,即试样质量变化或标准物质表观质量变化的起始温度;Ti为起始温度;为终止温度,即试样质量或标准物质的质量不再变化的温度;Ti~Tf为反应区间,即起始温度与终止温度的温度间隔。TG曲线上质量基本不变动的部分称为平台,如图1中的ab和cd。从热重曲线得到试样组成、热稳定性、热分解温度、热分解产物和热分解动力学等有关数据。同时还获得试样质量变化率与温度或时间的关系曲线,即微商热重曲线。当温度升至Ti才产生失重。失重量为W0-W1,其失重率(百分分数)为:式中,W0为试样重量,W1为失重后试样的重量。反应终点的温度为Tf,在Tf36

形成稳定相。若为多步失重,将会出现多个平台。根据热重曲线上各步失重量可以简便地计算出各步的失重分数,从而判断试样的热分解机理和各步的分解产物。需要注意的是,如果一个试样有多步反应,在计算各步失重率时,都是以W0,即试样原始重量为基础的。从热重曲线可看出热稳定性温度区、反应区、反应所产生的中间体和最终产物。该曲线也适合于化学量的计算。在热重曲线中,水平部分表示重量是恒定的,曲线斜率发生变化的部分表示重量的变化,因此从热重曲线可求算出微商热重曲线。事实上新型的热重分析仪都有计算机处理数据,通过计算机软件,从TG曲线可得到微商热重曲线。微商热重曲线(DTG曲线)表示重量随时间的变化率(dW/dt),它是温度或时间的函数:dW/dt=ƒ(T或t)DTG曲线的峰顶d2W/dt2=O,即失重速率的最大值。DTG曲线上峰的数目和TG曲线的台阶数相等,峰面积与失重量成正比。因此,可从DTG的峰面积算出失重量和百分率。在热重法中,DTG曲线比TG曲线更有用,因为它与DTA曲线类似,可在相同的温度范围内进行对比和分析,从而得到有价值信息。实际测定的TG和DTG曲线与实验条件,如加热速率、气氛、试样重量、试样纯度和试样粒度等密切相关。最主要的是精确测定TG曲线偏离水平时的温度即反应开始的温度。总之,TG曲线的形状和正确的解释取决于恒定的实验条件。b.热重曲线的影响因素为了获得精确的实验结果,分析各种因素对TG曲线的影响是很重要的。影响TG曲线的主要因素基本上包括:①仪器因素—浮力、试样盘、挥发物的冷凝等;②实验条件—升温速率、气氛等;③试样的影响——试样质量、粒度等。2.差热分析(DTA)差热分析(differentialthermalanalysis,DTA)是在程序控制温度下,测量物质和参比物的温度差与温度关系的一种方法。当试样发生任何物理或化学变化时,所释放或吸收的热量使试样温度高于或低于参比物的温度,从而相应地在差热曲线上可得到放热或吸热峰。差热曲线(DTA曲线)是由差热分析得到的记录曲线,曲线的横坐标为温度,纵坐标为试样与参比物的温度差(△T),向上表示放热,向下表示吸热。差热分析也可测定试样的热容变化,它在差热曲线上反映出基线的偏离。a.差热分析的基本原理图2示出了差热分析的原理图。图中两对热电偶反向联结,构成差示热电偶。S为试样,R为参比物。在电表T处测得的为试样温度Ts;在电表△T处测得的即为试样温度Ts和参比物温度TR之差△T。所谓参比物即一种热容与试样相近而在所研究的温度范围内没有相变的物质,通常使用的是α—Al2O3熔石英粉等。36

图2差热分析原理图图3差热曲线类型及其与热分析曲线间的关系如果同时记录△T-t和T-t曲线,可以看出曲线的特征和两种曲线相互之间的关系,如图3所示。在差热分析过程中,试样和参比物处丁相同受热状况。如果试样在加热(或冷却)过程中没有任何相变发生,则Ts=TR,△T=0,这种情况下两对热电偶的热电势大小相等;由于反向联结,热电势互相抵消,差示热电偶无热电势输出,所以得到的差热曲线是一条水平直线,常称为基线。由于炉温是等速升高的,所以,T-t曲线为一平滑直线,如图3a所示。过程中当试样有某种变化发生时,Ts≠TR,差示热电偶就会有电势输出,差热曲线就会偏离基线,直至变化结束,差热曲线重新回到基线。这样,差热曲线上就会形成峰。图3b为有一吸热反应的过程。该过程的吸热峰开始于1,结束于2。T-t和△T-t曲线的关系,图中已用虚线联系起来。图3c为有一放热反应的过程。有一放热峰,T-t和△T-t曲线的关系同样用虚线联系起来。差热曲线的温度需要用已知相变点温度的标准物质来标定。b.影响差热曲线的因素影响差热曲线的因素比较多,其中主要的有:①仪器方面的因素。包括加热炉的形状和尺寸、坩埚大小、热电偶位置等。②实验条件。升温速率、气氛等。③试样的影响。试样用量、粒度等。3.TG-DTA联用热重法不容易表明反应开始和终了的温度,也不容易指明有一系列中间产物存在的过程,更不能指示无质量变化的热效应。而DTA可以解决以上问题,但不能指示质量变化。为了相互补充,取长补短,近年来出现了将TG—DTA集成在同一台仪器上进行同步记录。这样,热效应发生的温度和质量变化就可同时记录。三、仪器装置和样品1.TG-DTA差热热重联用分析仪2.CuSO4·5H2O(A.R.)四、实验步骤36

1.依次打开计算机和热分析仪主机;2.在计算机中调出控制程序,确定试验装置,编制试验程序;3.装样;4.输入实验条件,开始实验;5.结束实验,进行数据分析处理,打印结果;6.关机。五、结果处理分析实验结果,写出实验报告。六、思考题1.何谓热分析和差热分析?由热分析可得到哪些信息?从差热分析可得到什么信息?2.从热重法可得到什么信息?影响热重曲线的因素有哪些?CuSO4·5H2O的DTG与DTA曲线有什么不同?为什么?3.如何解释CuSO4·5H2O的热重曲线?讨论实验值与理论值误差的原因。4.根据CuSO4·5H2O的结构,试讨论其脱水的机理。实验13聚合物的热谱分析——差示扫描量热法(DSC)在等速升温(降温)的条件下,测量试样与参比物之间的温度差随温度变化的技术称为差热分析,简称DTA(DifferentialThermalAnalysis)。试样在升(降)温过程中,发生吸热或放热,在差热曲线上就会出现吸热或放热峰。试样发生力学状态变化时(如玻璃化转变),虽无吸热或放热,但比热有突变,在差热曲线上是基线的突然变动。试样对热敏感的变化能反映在差热曲线上。发生的热效大致可归纳为:(1)发生吸热反应。结晶熔化、蒸发、升华、化学吸附、脱结晶水、二次相变(如高聚物的玻璃化转变)、气态还原等。(2)发生放热反应。气体吸附、氧化降解、气态氧化(燃烧)、爆炸、再结晶等。(3)发生放热或吸热反应。结晶形态转变、化学分解、氧化还原反应、固态反应等。用DTA方法分析上述这些反应,不反映物质的重量是否变化,也不论是物理变化还是化学变化,它只能反映出在某个温度下物质发生了反应,具体确定反应的实质还得要用其他方法(如光谱、质谱和X光衍射等)。由于DTA测量的是样品和基准物的温度差,试样在转变时热传导的变化是未知的,温差与热量变化比例也是未知的,其热量变化的定量性能不好。在DTA基础上增加一个补偿加热器而成的另一种技术是差示扫描量热法。简称DSC(DifferentialScanning36

Calorimetry)。因此DSC直接反映试样在转变时的热量变化,便于定量测定。DTA、DSC广泛应用于:(1)研究聚合物相转变,测定结晶温度Tc、熔点Tm、结晶度XD。结晶动力学参数。(2)测定玻璃化转变温度Tg。(3)研究聚合、固化、交联、氧化、分解等反应,测定反应热、反应动力学参数。一、目的要求:1.了解DTA、DSC的原理。2.掌握用DTA、DSC测定聚合物的Tg、Tc、Tm、XD。二、基本原理:1.DTA图(11-1)是DTA的示意图。通常由温度程序控制、气氛控制、变换放大、显示记录等部分所组成。比较先进的仪器还有数据处理部分。温度程序控制是使试样在要求的温度范围内进行温度控制,如升温、降温、恒温等,它包括炉子(加热器、制冷器等)、控温热电偶和程序温度控制器。气氛控制是为试样提供真空、保护气氛和反应气氛,它包括真空泵、充气钢瓶、稳压阀、稳流阀、流量计等。交换器是由同种材料做成的一对热电偶,将它们反向串接,组成差示热电偶,并分别置于试样和参比物盛器的底部下面,示差热电偶的电压信号,加以放大后送到显示记录。图12-1参比物应选择那些在实验温度范围内不发生热效应的物质,如α-Al2O3、石英粉、MgO粉等,它的热容和热导率与样品应尽可能相近,当把参比物和试样同置于加热炉中的托架上等速升温时,若试样不发生热效应,在理想情况下,试样温度和参比物温度相等,ΔT=0,差示热电偶无信号输出,记录仪上记录温差的笔仅划一条直线,称为基线。另一支笔记参比物温度变化。而当试样温度上升到某一温度发生热效应时,试样温度与参比物温度不再相等,ΔT≠0,差示热电偶有信号输出,这时就偏离基线而划出曲线。ΔT随温度变化的曲线即DTA曲线。温差ΔT作纵坐标,吸热峰向下,放热峰向上。炉子的温度Tw以一定的速度变化,基准物的温度Tr在t=0时与Tw相等。但当Tw36

开始随时间增加时,由于基准物与容器有热容Cr,发生一定的滞后;试样温度Ts也相同,不同的热容,滞后的时间也不同,Tw、Tr、Ts之间出现差距,在试样不发生任何热变化时ΔT呈定值,如图12-2所示。其值与热容、热导和升温速度有关。而热容、热导又随温度变化,这样,在整个升温过程中基线会发生不同程度的漂移。在DTA曲线上,由峰的位置可确定发生热效应的温度,由峰的面积可确定热效应的大小,峰面积A是和热效应ΔQ成正比-----------------------------(1)比例系数K可由标准物质实验确定。由于K随着温度、仪器、操作条件而变,因此DTA的定量性能不好;同时,为使DTA有足够的灵敏度,试样与周围环境的热交换要小,即热导系数不能太大,这样当试样发生热效应时才会有足够大的ΔT。但因此热电偶对试样热效应的响应也较慢,热滞后增大,峰的分辨率差,这是DTA设计原理上的一个矛盾。2.DSC图12-3图12-2差示扫描量热法(DSC)与差热分析(DTA)在仪器结构上的主要不同是DSC仪器增加一个差动补偿放大器,样品和参比物的坩埚下面装置了补偿加热丝,见图12-3。当试样发生热效应时,譬如放热,试样温度高于参比物温度,放置在它们下面的一组差示热电偶产生温差电势UΔT,经差热放大器放大后进入功率补偿放大器,功率补偿放大器自动调节补偿加热丝的电流。使试样下面的电流IS减小,参比物下面的电流IR增大,而(IS+IR)保持恒定值。降低试样的温度,增高参比物的温度,使试样与参比物之间的温差ΔT趋于零。上述热量补偿能及时、迅速完成,使试样和参比物的温度始终维持相同。设两边的补偿加热丝的电阻值相同,即RS=RR=R,补偿电热丝上的电功率为PS=I2SR和PR=I2RR。当样品无热效应时,PS=PR;当样品有热效应时,PS和PR之差ΔP能反映样放(吸)热的功率:(2)由于总电流IS+IR=I为恒定值,所以样品放(吸)热的功率ΔP只与ΔV成正比。记录ΔP(IΔU)随温度T(或t)的变化就是试样放热速度(或吸热速度)随T(或t)的变化,这就是DSC曲线。在DSC中,峰的面积是维持试样与参比物温度相等所需要输入的电能的真实量度,它与仪器的热学常数或试样热性能的各种变化无关,可进行定量分析。DSC曲线的纵坐标代表试样放热或吸热的速度,即热流速度,单位是mJ/s,横坐标是T(或t),同样规定吸热峰向下,放热峰向上。试样放热或吸热的热量为36

------------------------------------(3)式(3)右边的积分就是峰的面积,峰面积A是热量的直接度量,也就是DSC是直接测量热效应的热量。但试样和参比物与补偿加热丝之间总存在热阻,补偿的热量有些漏失,因此热效应的热量应是ΔQ=KA。K称为仪器常数,可由标准物质实验确定。这里的K不随温度、操作条件而变,这就是DSC与DTA定量性能好的原因。同时试样和参比物与热电偶之间的热阻可作得尽可能的小,这就使DSC对热效应的响应快、灵敏、峰的分辨率好。3.DTA曲线、DSC曲线图12-4是聚合物DTA曲线或DSC曲线的模式图。当温度达到玻璃化转变温度Tg时,试样的热容增大就需要吸收更多的热量,使基线发生位移。假如试样是能够结晶的,并且处于过冷的非晶状态,那么在Tg以上可以进行结晶,同时放出大量的结晶热而产生一个放热峰。进一步升温,结晶熔融吸热,出现吸热峰。再进一步升温,试样可能发生氧化、交联反应而放热,出现放热峰,最后试样则发生分解,吸热,出现吸热峰。当然并不是所有的图12-4聚合物试样都存在上述全部物理变化和化学变化。确定Tg的方法是由玻璃化转变前后的直线部分取切线,再在实验曲线上取一点,如图12-5(a),使其平分两切线间的距离Δ,这一点所对应的温度即为Tg。Tm的确定,对低分子纯物质来说,像苯甲酸,如图12-5(b)所示,由峰的前部斜率最大处作切线与基线延长线相交,此点所对应的温度取作为Tm。对聚合物来说,如图12-5(c)所示,由峰的两边斜率最大处引切线,相交点所对应的温度取作为Tm,或取峰顶温度作为Tm。Tc通常也是取峰顶温度。峰面积的取法如图12-5(d、e)所示。可用求积仪或数格法、剪纸称重法量出面积。如果峰前峰后基线基本呈水平,峰对称,其面积以峰高乘半宽度,即;,见图12-5(f)图12-5Tg、Tm和峰面积的确定4.热效应的计算36

有了峰(谷)的面积后就能求得过程的热效应。DSC中峰(谷)的面积大小是直接和试样放出(吸收)的热量有关:ΔQ=KA,系数K可用标准物确定;而仪器的差动热量补偿部件也能计算。由K值和测试试样的重量、峰面积可求得试样的熔融热ΔHf(J/mg),若百分之百结晶的试样的熔融热ΔHf*是已知的,则可按下式计算试样的结晶度:结晶度XD=ΔHf/ΔHf*×100%5.影响实验结果的因素DTA、DSC的原理和操作都比较简单,但要取得精确的结果却很不容易,因为影响的因素太多了,这些因素有仪器因素、试样因素。仪器因素主要包括炉子大小和形状、热电偶的粗细和位置、加热速度、测试时的气氛、盛放样品的坩埚材料和形状等。升温速度对Tg测定影响较大,因为玻璃化转变是一松弛过程,升温速度太慢,转变不明显,甚至观察不到;升温快,转变明显,但移向高温。升温速度对影响不大,但有些聚合物在升温过程中会发生重组、晶体完善化,使和结晶度都提高。升温速度对峰的形状也有影响,升温速度慢,峰尖锐,因而分辨率也高。而升温速度快,基线漂移大。一般采用10℃/min。。在实验中,尽可能做到条件一致,才能得到重复的结果。气氛可以是静态的,也可以是动态的。就气体的性质而言,可以是惰性的,也可以是参加反应的,视实验要求而定。对聚合物的玻璃化转变和相转变测定,气氛影响不大,但一般采用氮气,流量30ml/min左右。试样因素主要包括颗粒大小、热导性、比热、填装密度、数量等。在固定一台仪器的情况下,仪器因素中起主要作用的是加热速度,样品因素中主要影响其结果的是样品的数量,只有当样品量不超过某种限度时峰面积和样品量才呈直线关系,超过这一限度就会偏离线性。增加样品量会使峰的尖锐程度降低,在仪器灵敏度许可的情况下,试样应尽可能的少。在测Tg时,热容变化小,试样的量要适当多一些。试样的量和参比物的量要匹配,以免两者热容相差太大引起基线漂移。试样的颗粒度对那些表面反应或受扩散控制的反应影响较大,粒度小,使峰移向低温方向。试样要装填密实,否则影响传热。在测定聚合物的玻璃化转变和相转变时,最好采用薄膜或细粉状试样,并使试样铺满盛皿底部,加盖压紧。对于结晶性高聚物,若将链端当作杂质处理,高分子的分子量对熔点的影响可表示为:为聚合度,与结晶状态的性质无关,测定不同分子量结晶高聚物的,以对作图,可求出平衡熔点。36

三、仪器与试剂:1.仪器:TA公司Q200型差示量热扫描仪。2.待测样品:聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯等,参比物为α-Al2O3。四、实验步骤:1.确定Purgegas、AirCool气体管线已经开启与冷却配件(如RCS)开机妥善。2.打开主机“POWER”键。3.打开计算机,打开DSC的联机程序。4.将5~10mg的样品秤重后依照其型态的不同,而选择使用液态或固态样品盘,再用压片机压片。5.将压好的样品置入DSCCELL样品平台上(靠近自己的一方)6.准备一个和样品盘型式相同的参考盘放在DSCCELL参考平台上(靠近仪器的一方)7.盖上盖子8.设定purgeGas流量,通常约为30~50ml/min9.选择Calibration/Cell/TemperatureTable中确定校正值是否正确,若不正确,请输入校正值或重新校正10.选取工具列中【ExperimentView】键,于Summary中输入样品信息11.于Procedure中【Editor】编辑测试条件方法(其中温度不能超过样品的分解温度)12.于Notes中输入批注13.编辑完后按【Apply】14.按【Start】开始进行实验15.在实验进行中可选取【FullSizePlotView】、【PlotView】等键来观看实验的实时图形16.Melt及Cure之后,再来即会开始产生分解,请立刻停止实验,若是污染DSCCell时,请立刻作妥善的处理(如为未知样品,请用TGA确定分解温度)17.只要在联机(ON-Line)状态下,DSC所产生的数据会自动一次次转到计算机硬盘中,实验结束后,完整的档案便会存取到硬盘里18.关机步骤如下(1)关掉“POWER”(2)关掉其它外围配备,如RCS等19.结束实验与结果分析后,可将计算机关闭,关闭时将打开的窗口一一关掉后,再按“ShoutDown”,这是正常结束程序五.结果分析TA仪器的通用分析程序UniversalAnalysisProgram,可分析各式各样不同的热分析数据资料。在程序中有很多种选择性,可依客户制定图表,也可限制数据范围来作分析。思考题:36

1.DSC的基本原理是什么?在聚合物的研究中有哪些用途?2.在DSC谱图上怎样辨别Tm、Tc、Tg?实验14铝酸锶铕镝的最大激发波长和最大发射波长的测定一、实验目的1.掌握荧光物质铝酸锶铕镝最大激发波长和最大发射波长的测量方法。2.熟悉LS55荧光/磷光/分子发光光度计的定性扫描方法及定性测量软件数据处理操作二、实验原理1、荧光和磷光是分子吸光成为激发态分子,在返回基态时的发光现象,称为光致发光。2、任何荧光化合物都具有两种特征光谱:激发光谱和发射光谱(1)激发光谱是通过测量荧光体的发光通量随波长变化而获得的光谱。它是荧光强度对激发波长的关系曲线,它可以反映不同波长激发光引起荧光的相对效率。(2)发射光谱是当荧光物质在固定的激发光源照射后所产生的分子荧光,它是荧光强度对发射波长的关系曲线,它表示在所发射飞荧光中各种波长组分的相对强度。由于各种不同的荧光物质有它们各自特定的荧光发射波长值,所以可以用它来鉴别各种荧光物质。(3)荧光发射光谱的特点:①斯托克斯位移(Stokesshift)。与激发光谱相比,发射光谱的波长总是出现在更长的波长处;②发射光谱与激发波长无关。无论用λ=250和350nm作激发光源,所得发射光谱形状和峰的位置都是相同;③吸收光谱与发射光谱大致成镜像对称。可以依据绘制其激发光谱曲线时所采用的最大激发波长值来确定某荧光物质的分子荧光波长值和绘制荧光光谱曲线。同一荧光物质的分子荧光发射光谱曲线的波长范围不因它的激发波长值的改变而位移。由于这一荧光特性,如果固定荧光最大发射波长,然后改变激发波长,并以荧光强度为纵坐标,以激发光波长λex为横坐标绘图即获得激发光谱曲线,从中能确定最大激发波长λem。反之,固定最大激发光波长值,测定不同发射波长时的荧光强度,即得荧光发射光谱曲线和最大荧光发射波长值。3、仪器光路的示意图如下。光源发出的光由椭圆镜M(E)5聚焦和反射到镜子M(T)4,然后再到激发单色器的入射狭缝。单色器主要是由入射狭缝,光栅,凹面镜和出射狭缝组成。光栅的角度是由步进电机来控制的,不同的角度决定了不同的波长。大部分的激发光源是通过凹面镜M(T)1聚焦到样品室,只有一小部分的光源是通过分束器反射到参考检测器上的。为了修正参考光电倍增光的响应,罗丹明的校正曲线已经保存在仪器里面。样品激发后,发出来的能量被凹面镜M(T)1ı所收集,然后经过入射狭缝反射到发射单色器(36

为了消除可能共存的其他光纤的干扰,如由激发光所产生的反射光、瑞利散射光和拉曼光,以及为将溶液中的杂质所发生的荧光滤去,以获得所需要的荧光),为了消除入射光和散射光的影响,荧光的测量通常在与激发光成直角的方向进行。发射单色器是由入射狭缝,凹面镜M(S)3ı,光栅和出射狭缝组成。波长的选择是通过步进电机控制光栅的角度来确定的。荧光作用于检测器上,得到了相应的电信号,经放大后再记录下来。(1)激发光源:在紫外-可见区范围内,氙灯最为常用(2)样品池:荧光用的样品池需用低荧光的材料制成,通常用石英,形状以方形和长方形为宜。(3)激发单色器:用于选择激发波长。(4)发射单色器:用于分离出荧光/磷光/发光的发射波长。(5)检测器:荧光的强度通常比较弱,因此应采用具有较高灵敏度的光电倍增管,并与激发光成直角。LS55的标准检测器检测下限为650nm,若要测到900nm则应选择红敏倍增管。LS-55荧光/磷光/发光分光光度计三、仪器及药品仪器:荧光/磷光/分子发光光度计(LS55,美国PerkinElmer生产)。药品:铝酸锶铕镝四、实验步骤1、准备样品,放入样品池内2、打开计算机、打印机和荧光光度计主机,预热5min。3、对荧光光度计进行仪器初始化,打开FLWinLab软件4、扫描激发光谱和发射光谱。5、从激发和发射光谱上确定最佳的激发和发射波长五、结果处理经MicrosoftWord打印出所测量的图谱、参数、最大激发波长值和最大发射波长值。六、思考题1.解释荧光分子的最大激发波长和最大发射波长的相互关系。36

实验15荧光法直接测定水样中碱性玫瑰精含量一、实验目的1、学习和掌握荧光光度分析方法2、了解荧光分光光度计的结构及使用方法二、实验原理碱性玫瑰精(RhodaminB)又名罗明丹B,俗称“洋红”,是一种常用的偶氮类碱性工业染料,属氧杂蒽类,呈紫红色粉末或绿色结晶,易溶于水。碱性玫瑰精在水溶液中发出很强的玫瑰红色荧光[1],pH值为6.0~9.0时,荧光强度大且基本稳定,其荧光强度(F)与碱性玫瑰精质量浓度在一定范围呈线性关系,可以直接用荧光分光光度计测定。实验时,在激发/发射光谱狭缝均为10nm,激发波长λex=356nm,发射波长λem=572nm的条件下,在50mL的容量瓶中,加入不同量的碱性玫瑰精标准工作液,定量缓冲溶液调控酸度,用水定容至刻度,然后按实验要求测定荧光强度,以荧光强度对相应的碱性玫瑰精浓度作图,绘制标准曲线,求出回归方程,然后在相同的条件下测定样品中碱性玫瑰精的荧光强度,再由回归方程求其含量。三、实验用品1、仪器LS55荧光分光光度计、移液管、容量瓶2、药品罗丹明B(分析纯)、伯瑞坦-罗比森缓冲溶液(pH=8.5)、水样四、实验步骤1、5.0mg·L-1罗丹明B标准溶液:准确称取罗丹明B0.0050g,加水定容于1000mL容量瓶中,得浓度为5.0mg/L的标准溶液。2、激发光和荧光波长的选择取5.0mL浓度为5.0mg/L的碱性玫瑰精标准工作液,加入50mL容量瓶中,加入10.0mLpH值为8.5的伯瑞坦-罗比森缓冲溶液,用水定容至刻度,摇匀。在1cm的石英比色皿中对该溶液的激发及发射光谱进行扫描,将荧光分光光度计的发光波长暂定在572nm处,在200-550nm波长范围内对激发波长进行扫描,记录激发光谱曲线,约在356nm有一个峰。然后将激发波长设定在356nm处,在400-650nm波长范围内对荧光波长扫描,记录发射光谱曲线,约在572nm处荧光强度最大。从激发和发射光谱上确定最佳的激发和发射波长。3、标准系列溶液的配制在五个干净的50mL容量瓶中,分别加入1.25mL,2.50mL,3.75mL,5.00mL和7.50mL,加入10.0mLpH值为8.5的伯瑞坦-罗比森缓冲溶液,用水定容至50mL。4、标准溶液的测定36

将激发波长固定在356nm,发射波长固定在572nm,从稀到浓测量系列标准溶液的荧光强度。5、未知试样的测定取待测液5.0mL置于50mL容量瓶中,加入10.0mLpH值为8.5的伯瑞坦-罗比森缓冲溶液,用水定容至50mL,摇匀。用测定标准系列时相同的条件,测量其荧光强度。6、用标准系列溶液的荧光强度绘制标准工作曲线,根据经稀释的待测液的荧光强度,从标准工作曲线上求得其浓度。五、思考题哪些因素可能会对罗丹明荧光产生影响?36

仪器分析实验报告范例(通用格式)实验班级姓名座号组别实验日期指导老师成绩一、实验原理(简要说明)二、仪器与试剂1、仪器名称及型号2、试剂规格及用量三、实验步骤36

四、实验数据记录及其处理五、问题讨论36'

您可能关注的文档

- DB61∕T 561-2013 水质 钒的测定 二安替比林苯乙烯基甲烷分光光度法

- 分光光度法测定钌含量的条件优化研究

- gb 20931.8-2007-t 锂化学分析方法 氯量的测定 硫氰酸盐分光光度法

- 流动注射_分光光度法测定自来水中游离氯的研究

- 分光光度法测定水中微量的edta

- 影响分光光度法检测藻类叶绿素a的因素

- bp人工神经网络紫外分光光度法同时测定三种氨基酸

- 室内空气中甲醛的取样和测定ahmt分光光度法

- 分光光度法测定甲醛

- 双水相萃取分光光度法测定钴(II)

- 变色酸2b分光光度法测定蛋白质

- 实验邻二氮菲分光光度法测定铁的含量教师教学案

- 纳氏试剂分光光度法测定水中氨氮的分析体系优化

- 环境空气二氧化硫测定--甲醛吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法与空气中颗粒物测定

- 紫外分光光度法研究维生素c的稳定性及蔬果和果汁中含量的测定

- 原子吸收分光光度法在水质的分析中应用

- 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

- 紫外分光光度法检测要求